特 集

脱原発・新エネルギー

九州から興す!日本経済

士業事務所 戦略シリーズ

東日本大震災

倒産を追う

直撃インタビュー

業界を読む

東京レポート

2011統一地方選挙

自立する地域社会

追跡!裁判事件簿

検証ベスト電器

糸島ローカルビジョン

動画チャンネル

特別取材

経済小説

クローズアップ

コラム・寄稿

コダマの核心

深層WATCH

政界インサイドレポート

清明がほえる

チャイナビジネス最前線

上海最先端レポート

中洲バトルロワイヤル

ハマタケがほえる

未来トレンド分析シリーズ

大手食品営業マンの告白

地域づくりにマーケティング発想を

福岡への提言

歴史の虚像と実像

今、歴史から元気をもらおう

読者投稿・ご意見メール

連載コラム

最新情報

耳より情報

企業

経済

流通

建設

住宅・不動産

健康・医療

最新金融情報

政治

行政

社会

発信!北九州

信用調査レポート

倒産情報(九州・山口)

倒産情報(全国)

イベント情報

セミナー情報

新商品・新技術

特別取材

東シナ海、インド洋、喜望峰の向こうから博多の津へ

「饅頭は博多が最初」とはよく聞く話。羊羹(ようかん)と饂飩(うどん)も博多が始まりだと言う。

現代のわれわれにとっても馴染みがある、これらの菓子は(饂飩も当時は菓子として認識されていた)、13世紀に禅門の奥義を求めて宋へ渡航した僧たちがもたらした。朝夕二食の間に、茶とともに簡単な食事を行なうという禅宗の食習慣である「点心」の紹介と一緒に、博多にその製法が持ち込まれることになったのだった。

外郎(ういろう)も最初は施薬として、14世紀に博多を経て日本に入ってくる。

元々、菓子は「果子」という字を当てていた時代があって、果物や木の実のことを指していた。「古能美」(このみ)や「久多毛能」(くだもの)と万葉仮名での表記が古代の文献に遺されているが、古代人にとっては木の実や果物が「果子」であり、菓子であった。

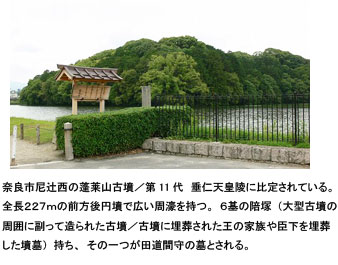

古代、菓子を「果子」としていたことを物語る伝説がある。垂仁天皇が不老長寿の霊薬と聞く「非時香果(ときじくのかぐのこのみ)」を探し求めよと、田道間守命(たじまもりのみこと)に勅宣したという話だ。「非時香果」とは、現代でいう柑橘類の橘のことで、絶えることなく実を付けているというこの「果子」を求めて、田道間守命は異境に渡り、10年の歳月を彷徨い過ごす。結局、手に入れることができぬまま帰還するが、垂仁天皇は既に崩御後でこの世にはいなかった。これを悲しんだ田道間守命は、絶食し自ら果てる。

不老長寿の霊薬を求め探すことがテーマになっているこの話は、中国古来の神仙思想が基本となっているが、田道間守命が橘を探し求めて行く先の「常世の国」とは、大和民族の古層をなす世界観に成立していた異境であって、2つの世界観が折り込まれた話になっている。

仙薬としての「果子」を求めて異境に渡り、復命できなかったことを嘆き自ら命を絶った田道間守命は、延喜式神名帳にいう山陰道但馬国出石郡(現・兵庫県豊岡市)の中島神社に菓子の神様、菓祖神として祀られている。近くはその分社として、太宰府天満宮境内にも昭和29年に九州の製菓業関係者の手によって勧進され、地元の中島神社として崇敬を受けている。

田道間守命の話を筆頭にした神話・伝承の時代から菓子の歴史を辿ると、その後は遣隋使・遣唐使がもたらした唐菓子の時代、冒頭でふれた日宋貿易に伴う点心菓子、戦国・江戸初期の南蛮菓子、江戸期、明治以降と大きく5つの時代に分けて考えられる。

これらの時代区分のうち、唐菓子の時代から南蛮菓子がヨーロッパから流入する時代の間は、海外から新奇な菓子とその製法がわが国へともたらされていたが、いずれの時代も交易の窓口であった博多の津ヘと結集された。

菓祖神・田道間守命も絶えることなく実を結ぶという「果子」を異境に求めたわけだが、その後も多くの文物とともに食文化の粋を結集した異国の菓子とその製法が、東シナ海やインド洋、喜望峰の向こうから、博多へともたらされた。