「幕張メッセ」「六甲アイランド」などをはじめ多数の大規模都市開発をプロデュースしてきたほか、東京大学大学院の教授を務めていたこともある都市開発プロデューサーの梅澤忠雄氏。現在の日本での原発の問題から、今後の日本・福岡の都市づくりに関することまで、同氏に有識者の立場からの話を聞いた。

―震災から半年以上が経ち、福岡市の人口は例年以上の増加傾向にあるようです。今回の震災とその後の原発事故によって、このような嫌なかたちでの民族移動が起こっているようで、今後日本人の意識は変わってくるように思います。

梅澤 なかなか難しい問題ですよね。私が今回の「3月11日」のときにまず思い出したのが、故・小松左京氏の「日本沈没」です。久しぶりに読み返してみると、1973年の本なのですが、今回のような状況を割と的確に、正確な科学技術的描写で書いてあって、なるほどと思わせられる箇所も多くありました。

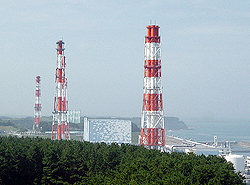

私自身は原発について懐疑的でしたが、世論もあって、なかなか「原発が危ないですよ」と表立っては言えませんでした。ただ、学生時代に機械工学を専門に研究していた先輩からこんな話を聞きました。原子炉というものは厚さ16cmの鉄を溶接してつなげてつくられていますが、「16cmもの厚さの曲面の構造物を、きちんと均質につくれるわけがない」ということです。原子力発電所をつくり始めた当時、日本は造船関係で厚さ3cmのものを加工するところまでの技術は確立できていたのですが、それが急に16cmです。曲率もものすごく違ってきますし、それだけの厚さのものを内部まできちんとつなげられるわけありません。一見、キレイに溶接されているように見えますが、あれは表面的な部分だけなのです。

私自身は原発について懐疑的でしたが、世論もあって、なかなか「原発が危ないですよ」と表立っては言えませんでした。ただ、学生時代に機械工学を専門に研究していた先輩からこんな話を聞きました。原子炉というものは厚さ16cmの鉄を溶接してつなげてつくられていますが、「16cmもの厚さの曲面の構造物を、きちんと均質につくれるわけがない」ということです。原子力発電所をつくり始めた当時、日本は造船関係で厚さ3cmのものを加工するところまでの技術は確立できていたのですが、それが急に16cmです。曲率もものすごく違ってきますし、それだけの厚さのものを内部まできちんとつなげられるわけありません。一見、キレイに溶接されているように見えますが、あれは表面的な部分だけなのです。

ですから原発というのは、放射能がどうとかいう話はまた別にしても、もっと工学的に原子炉を考えた場合に、構造的に無理があるのです。今回の震災による原発事故も、単に溶接していたところがパカッと割れたというだけのことです。もともとが、完全につながっていないのですから。そういったことは、知っている人たちはみんな知っています。

それからもう1つは地震です。フランスやアメリカも原発をやっていますが、それは地震がないところだからです。日本のように、4つものプレートがクロスしている最も地震が多い"地震大国"で原発をつくるなんて、欧米の原発関係者からは「バカじゃないのか」と言われて久しいのです。日本列島というのは、そもそも原子炉を設置するような場所ではありません。

ですから、地震のことと原発のことは、両方ともものすごく関連があるのです。なのに、日本の場合は原子力の専門家の方は、地震のことはまったく知りません。

そういったことは、考えると恐いですよね。たとえば、一番厳しい説では、静岡の浜岡原発で今回の福島のような事故が起こった場合、その汚染された雲は偏西風に乗って東京へ24時間で到達し、それから拡散していきます。その結果、日本では北海道や九州などを中心に、3,000万人くらいしか生き残れないだろう、という話もあります。浜岡1カ所で、1億2,600万人の日本は、3,000万人の国になってしまうという話です。ですから、やはり相当ヤバイのです。また、原発を中国に輸出していますが、四川大地震のような地震もありますし、何より中国からは毎年、日本から4,000~5,000km離れたところからの黄砂が飛んできているという事実もあります。さらに、あちらは日本以上にいいかげんですから...。

―話は変わって、次は福岡のことをお聞きしたいと思います。都市プロデューサーという立場から見て、福岡の街はいかがでしょう。

梅澤 約20年前の話になりますが、私は福岡では「百道」の開発を手がけました。あそこに人工ビーチをつくって冬の季節風が来ても潮が吹き上げないようにしたり、ドームや超高層の住宅をつくったりということを、瞬時にやりあげました。さらに、当時はソフトウェア開発というのが非常にフロンティアでしたので、それをうまく仕掛けていけばいい、と。当時のソフトウェア開発は、「秘密が漏洩するといけない」「技術者を引き抜かれるといけない」ということで、人里離れたような場所ですべて秘密裏に24時間体制で行なわれているような状態でした。それを私は、全部集めて都市をつくり、コンベンションセンターも設置するというようなことを行なったのです。これは幕張のときに行なったやり方だったのですが、百道でも同じ原理を使いました。もちろん、システム開発の時代はもうある面では終わっているみたいなところもありますから、次のアイデアは出さなくてはならないのですが...。

梅澤 約20年前の話になりますが、私は福岡では「百道」の開発を手がけました。あそこに人工ビーチをつくって冬の季節風が来ても潮が吹き上げないようにしたり、ドームや超高層の住宅をつくったりということを、瞬時にやりあげました。さらに、当時はソフトウェア開発というのが非常にフロンティアでしたので、それをうまく仕掛けていけばいい、と。当時のソフトウェア開発は、「秘密が漏洩するといけない」「技術者を引き抜かれるといけない」ということで、人里離れたような場所ですべて秘密裏に24時間体制で行なわれているような状態でした。それを私は、全部集めて都市をつくり、コンベンションセンターも設置するというようなことを行なったのです。これは幕張のときに行なったやり方だったのですが、百道でも同じ原理を使いました。もちろん、システム開発の時代はもうある面では終わっているみたいなところもありますから、次のアイデアは出さなくてはならないのですが...。

そういうかたちで、私は千葉の「幕張メッセ」や神戸の「六甲アイランドシティー」、岡山の「吉備高原都市」、奈良と京都のあいだの「関西文化学術研究都市(愛称:けいはんな学研都市)」など、そのクラスの都市を瞬時に立ち上げるということをやってきています。東京では、「大川端リバーシティ」などの超高層の都心住宅というものをつくってきました。

―こういったプロジェクトを進めるうえで、何が重要になってくるのでしょうか。

梅澤 私の持論としては、こういう都市開発の大がかりなプロジェクトでも、「5年でできる」というようにしなければいけません。"スピード"が非常に大事です。

もう1つ、私は民間投資を集結するということのノウハウを開発してきたわけです。それまでは、たとえば筑波の研究学園都市などは、すべて―用地買収から造成、上物の施設、さらには関連する住宅まで―公共事業で行なっています。しかし、これからはそういう時代ではなくなってきますから、ほぼすべてを民間活用、民間投資でやろうということです。民間投資を集結させるためには何が大事かと言うと、これは日本人の悪い癖でもあるのですが、"みんなでわたれば恐くない"という心理を利用した「みんなでわたる作戦」です。たとえば百道の場合は、私が丁寧に描いた"絵"を、市長や知事から、九大の教授、銀行関係、そのほか関係者約500人に集まってもらって、プレゼンしたわけです。そこで1回で「そうか!」と原理をわからせれば、その後は早いのです。それと、先ほど述べた"スピード"です。大きなプロジェクトでも、5年ほどでやるとなるとリスクがなくなります。民間が恐いのはリスクですから。

お金の問題と、スピードのプログラム、それから実態としてどういうものをつくるか―これらをパッケージにして提案していくことが大事です。

新しいやり方、事業スキームというものをきちんと考えていけば、景気が悪くなったからといって「小さな絵を描いて開発しよう」というように考える必要は、まったくありません。すばらしい福岡・博多をつくっていきたいですね。

<プロフィール>

梅澤 忠雄 (うめざわ・ただお)

梅澤 忠雄 (うめざわ・ただお)

1943年生まれ。66年、東京大学工学部都市工学科卒業。同年、建築設計事務所入所。69年、日本初の都市設計事務所設立。91年、梅澤忠雄都市計画設計事務所設立。2000年、東京大学大学院教授。「大川端リバーシティ21」「幕張メッセ」「幕張新都心」「筑波テクノパーク」「六甲アイランドシティー」など、多数の大規模都市開発をプロデュース。ウォーターフロントブーム、コンベンション都市ブーム、リゾート開発ブーム、都心居住ブーム、建築物の屋上緑化ブームの仕掛人。民活法、リゾート法の成立にも寄与。

※記事へのご意見はこちら