高齢になれば誰しも「死」を意識せざるを得ない。死にもさまざまな死がある。配偶者、身内、友人との別れなど…。人によって寂寥感や喪失感は千差万別だろう。運営する高齢者の居場所「サロン幸福亭ぐるり」(以下、「ぐるり」)でも、15年間で30人を超す常連が召された。私は「ぐるり」の亭主という立場で接してきた。当事者の家族とは哀しみの温度差があるのはいたし方のないところ。それぞれに与えられた残りの時間を使い切ったという納得感が私の心のなかには存在する。一方で、昨夏急死した親友H.Mの身近な死に対して、あきらめきれない自分がいる。

H.Mは手紙魔の人

H.Mは伊豆半島のある街で、小学校の教員として生涯を捧げた。ユニークなというより、他の教職員の目には‘変人’と映ったに違いない。

H.Mは伊豆半島のある街で、小学校の教員として生涯を捧げた。ユニークなというより、他の教職員の目には‘変人’と映ったに違いない。

たとえば、同地区内の小学校の先生を集めた研修授業。テーマは「生ゴミは燃えるか」である。通常ならスライドで生ゴミの回収から処理場までの過程と、最後に燃焼する場面を紹介すれば済むのに、H.Mは、今朝出た家庭の生ゴミを教室にもってこさせ、それを机の上に出させて授業を開始した。当然教室中に生ゴミのすえた匂いが溢れかえる。最後に、H.Mが用意した乾燥させた生ゴミに火を付け、実際に燃えることを証明して終了。「生ゴミは燃える」ことを立証した。居並んだ他校の先生方は茫然自失。ところがこれが町の教育委員会から絶賛され、彼の名は町中に知れ渡った。

しかし、最後まで望んだ教頭にも校長にも就くことはなかった。あまりにも異端過ぎた振る舞いが原因といわれている。

H.Mは手紙魔である。たまに電話もあるが、手紙のほうが圧倒的に多い。それも近況を報告するという類いの内容ではない。あるときは得意の「日本映画史」を便箋30枚にびっしりと書く。立派な作品であるが、読むのに一苦労する。

H.Mは母校愛が突出している。亡くなる少し前に、筆者は中野翠の『あのころ、早稲田で』を贈っていた。読んでいなかったとみえて、H.Mから感動てんこ盛りの手紙が送られてきた。筆者は恐縮したというより、恐怖すら覚えた。周囲の同窓生にたしかめてみると、枚数の多い手紙を書くのはどうも私に対してのみらしい。物書きの端くれという私に対して、挑戦的に文章で挑むことで自分の立ち位置を確認していたのだろうか。

昨夏、H.Mより暑中見舞が届いた。達筆な手書きではなく、このときはワープロ書きだった。内容は、大学卒業後、伊豆の小学校に赴任し、そこで縁を得た多くの人たちとの邂逅と別離、そして教え子たちの成長の喜びと、挫折した子どもたちへの励ましの言葉。さらに先輩や同僚教師への感謝の念などが書き連ねられていた。

昨夏、H.Mより暑中見舞が届いた。達筆な手書きではなく、このときはワープロ書きだった。内容は、大学卒業後、伊豆の小学校に赴任し、そこで縁を得た多くの人たちとの邂逅と別離、そして教え子たちの成長の喜びと、挫折した子どもたちへの励ましの言葉。さらに先輩や同僚教師への感謝の念などが書き連ねられていた。

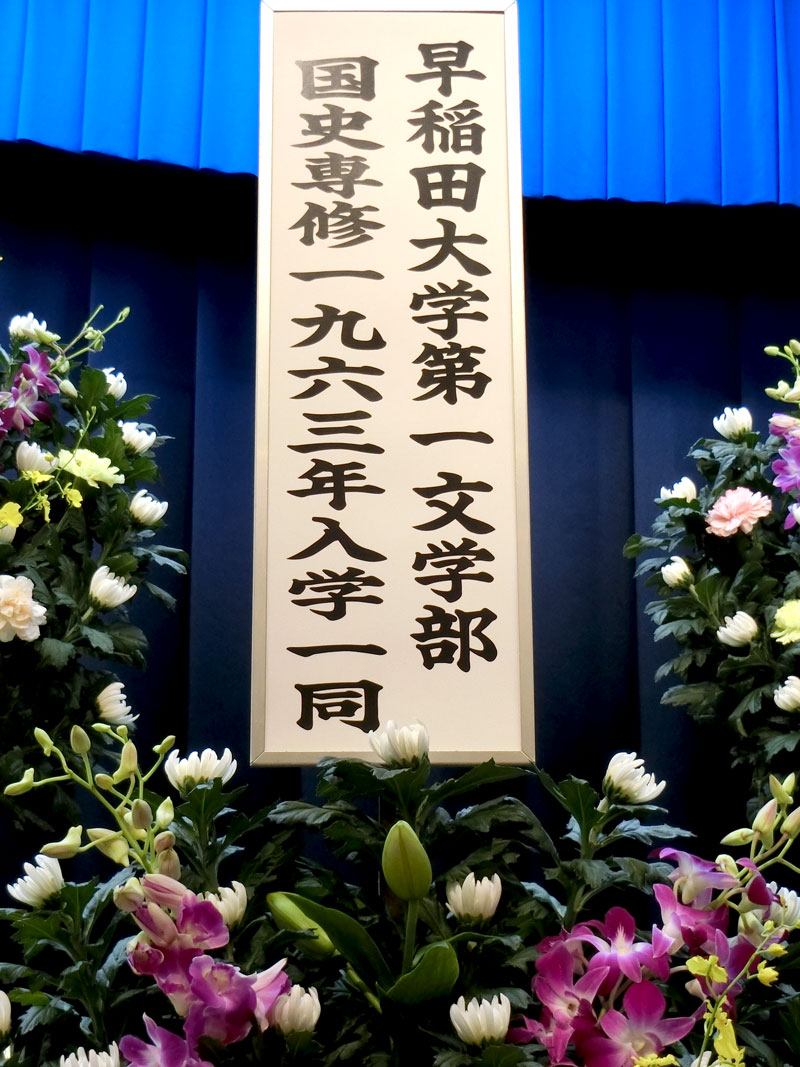

大学のクラス会魔だったH.Mには「永久幹事長」という称号が与えられていたのだが、そのクラス会がコロナ禍で開くことができなかった無念さ。大学の恩師に指導を受けた卒論『映画に現れた大衆意識』についての熱い思いまでが書かれていた。

この手紙は遺書だった。文面の最後にある文章がそれを示している。「…衰えて死が、訪れるその時は、おのれをそれまで生かした全てのものに感謝をささげて生を終わればよい。それまでは、与えられた命をいとおしみ、力を尽くして生きねばならぬ」(藤沢周平『三屋清左衛門残日録』より)闘病生活、頑張りたいと思います。皆さまに感謝の念を!」で結ばれている。

この手紙が届いた3日後に、訃報が届いた。自分に一番近い死というものは心がえぐられるほど辛く、寂しいものである。

(了)

<プロフィール>

大山眞人(おおやま まひと)

1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。

1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。