【特集】城山観光による不可解な売却の果てに モリナガ事件をめぐる証言

株主・小正醸造(株) 小正芳史 氏

創業家2代目 保太生 氏

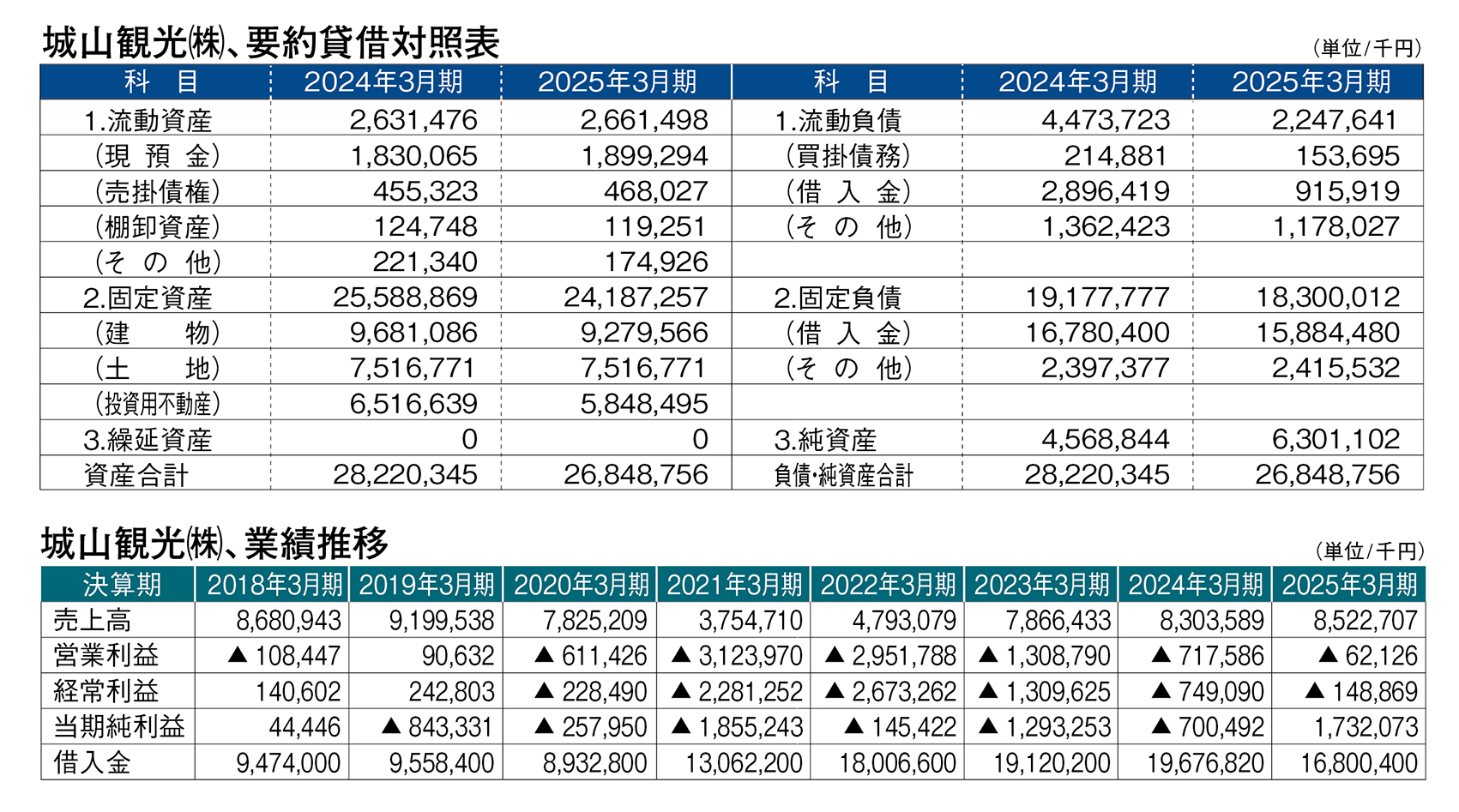

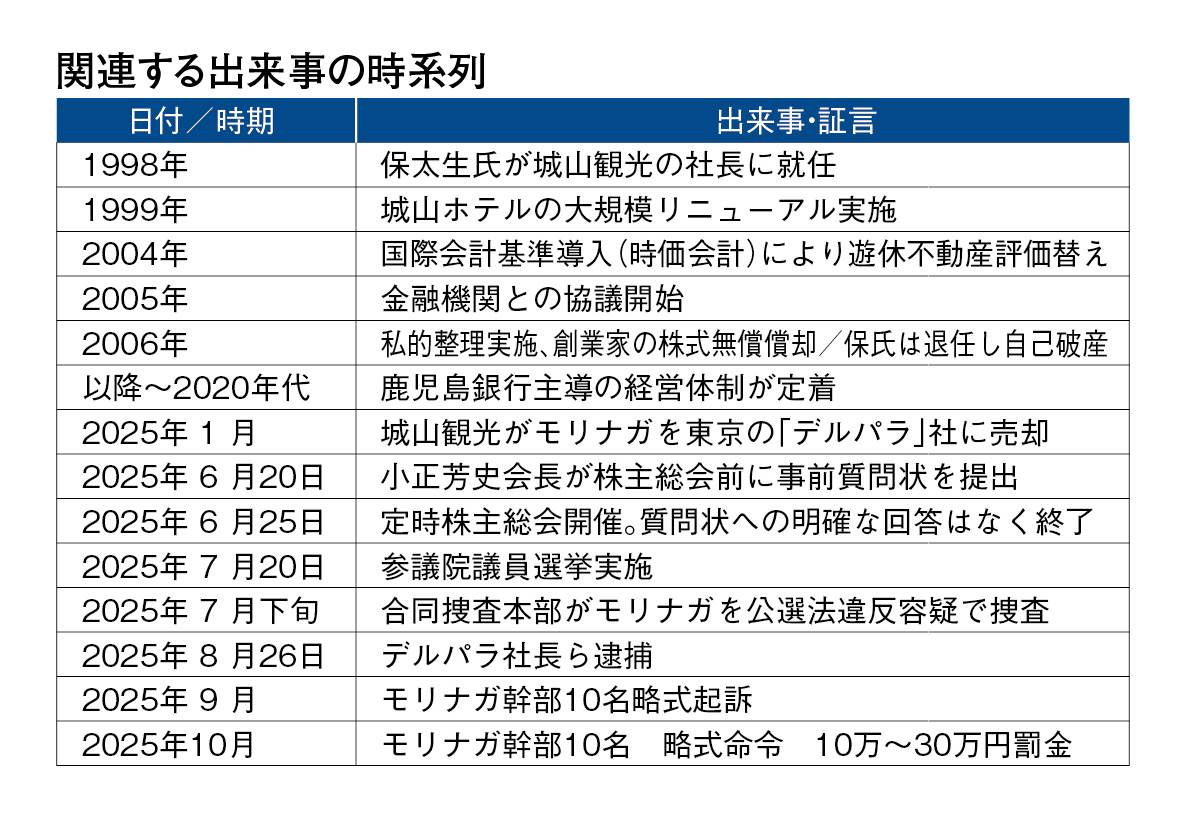

2025年1月、鹿児島の名門ホテル「城山ホテル鹿児島」を運営する城山観光(株)の中核子会社でパチンコ店を運営する(株)モリナガは、一部株主への事前説明もないまま、東京の(株)デルパラに売却された。半年後、モリナガは選挙買収事件の舞台となり、幹部・店長らが略式起訴、摘発数は230人を超えた。データ・マックスでは先行してモリナガ元取締役へのインタビューを実施。証言から浮かび上がったのは、不可解な売却遂行と銀行主導の意向だった(「デルパラ事件、モリナガ元取締役インタビュー「社員を犯罪者にした責任は重い」10月10日掲載記事)。その実態をさらに深掘りすべく、今回、売却に一貫して反対していた城山観光の株主・小正醸造(株)の小正芳史会長と、2006年の私的整理で城山観光の経営を退いた創業家2代目・保太生氏にインタビューを実施した。

小正醸造・小正芳史氏

事件は予見されていた?

不可解な売却の果ての公選法違反事件

株主である小正醸造(株)会長。

モリナガ売却前に反対し、

企業価値向上への株主提案を実施。

売却益による配当にも反対の立場。

──モリナガ売却が正式に決まった2025年1月当時、最も強く懸念されていた点は?

小正醸造・小正芳史氏(以下、小正) モリナガは長年にわたり、収益力と資産背景の両面で城山グループを支えてきました。城山観光が赤字経営を続けるなかで、モリナガを切り離せば、グループ全体が浮上する可能性は極めて低くなると考えました。さらに、譲渡先であるデルパラの経営体質やコンプライアンス体制がまったく見えず、その点にも強い不安を感じました。

──そこで売却前に株主提案をされたわけですね?

小正 はい。あのとき私は、モリナガを手放す以外の選択肢を示さなければならないと考えました。そこで、外資系ファンドを活用し、城山観光とモリナガを再建するための株主提案を提出しました。内容としては、両社の不動産を活用した新たな投資計画、借入金の全額返済、さらには姉妹ホテルの建設や世界的ホテルチェーンとの提携構想などを盛り込んでいました。目的は単なる延命ではなく、城山グループとしての企業価値を高めながら再成長を目指すという、非常に現実的かつ建設的な提案だったと自負しています。

──しかし売却されてしまった。そこで株主総会前に事前質問状を提出されたわけですね?

小正 はい、株主として到底納得できない判断が取締役会のなかだけで進められていたことに強い危機感を覚えました。モリナガの売却はすでに決定されていましたが、少なくとも株主総会では経緯や判断理由についてきちんと説明してもらう必要があると思い、25年6月20日付で事前質問状を提出しました。

質問状では、売却先の選定プロセスや価格の妥当性、ファンド提案をなぜ取り上げなかったのか、さらには借入金との関係や配当原資の正当性など、あらゆる角度から説明責任を求めました。結果として、明確な回答は得られず、総会でも踏み込んだ議論はされませんでした。既定路線で進んでいた、という印象は拭えません。

──今年7月の参院選にかかわる公職選挙法違反の罪で、モリナガの幹部や店長が略式起訴されるという結果になりました。

小正 ある意味では、想定していた以上に深刻で悪い結果になってしまいました。ここまで大きな事件になるとは、正直思っていませんでした。譲渡先であるデルパラの経営実態は見えない状況でしたが、単に社長が逮捕されたというだけでなく、現場で真面目に働いていた従業員まで巻き込まれ、前科を背負わされることになった。これは企業のガバナンスという以前に、人として責任を痛感すべき事態だと思っています。反対し、警告もした者として、非常に悔しく、やるせない気持ちです。

現経営陣と鹿児島銀行には大きな責任がある

──一般的に売却契約には、反社会的勢力の関与や法令違反があれば解除できる「表明保証条項」や「特約条項」が盛り込まれます。今回の契約にはそうした条項が存在していなかったのでしょうか?

小正 正直に申し上げると、私たち株主には契約書の詳細が一切開示されていません。通常、反社排除や法令順守に関する表明保証は、M&A契約の基本的な構成要素ですし、特約条項として重大な違反があれば契約解除が可能な内容が入っていて当然です。

ただ、今回のケースでは、そのような条項が実際に存在していたのかどうかすら説明がない。もし本当に入っていなかったとすれば、あまりにも初歩的なミスであり、経営責任を問われるべき問題ですし、あったにもかかわらず機能していなかったのであれば、それはそれで重大な義務違反です。

いずれにしても、こうした重要な契約内容が株主にすら共有されていないこと自体が、そもそもおかしい。だからこそ、私は改めて契約の全文を開示すべきだと考えていますし、そのうえで白紙撤回を含む見直しの検討が不可欠だと思っています。

──デルパラ事件を受けて、臨時株主総会や説明会の開催を求められたそうですが・・・。

小正 はい、先日臨時株主総会、もしくは少なくとも全株主を対象にした説明会の開催を正式に城山観光の社長に要望しました。ところが、返ってきたのは「個別に説明する」という回答でした。これは率直に言って、企業としての説明責任を完全に放棄したに等しいと思います。都合の悪い情報を統制するための方便にもなりかねない。組織としての自浄能力がない証拠だと受け止めています。

償却前利益で11億円を上げている企業をなぜ不当に安く単独交渉で売却したのか。まったく理解できないし、よほど公にできない何かがあるのかと思わざるを得ません。

──城山観光は25年3月期、営業赤字にもかかわらず売却益を原資に配当を実施しましたが、小正会長はそれにも反対されていました。

小正 最大の問題は、本業が赤字のままにもかかわらず、売却益を使って見せかけの配当を出したこと自体が、財務的にも倫理的にも極めて不健全だったという点です。6期連続で営業赤字が続き、財務制限条項にも抵触している状況で、どうして株主還元が優先されるのか理解できませんでした。さらに、私が危惧したのは、この配当が“反対派株主を黙らせるための懐柔策”として機能しうるという側面です。実際、配当を受け取ってしまえば、その後に「売却に反対していたはずなのに、配当は受け取ったじゃないか」という構図にされかねない。あとから「株主も了承していた」と言わせるための地ならしだったのではないかという不審すら招きかねない状況でした。

──このような結果となった以上、株主にも責任はあるのでしょうか?

小正 私を含めてプロセスやリスク管理にもっと踏み込むべきでした。ただし、鹿児島銀行グループは城山観光の主要株主であり、取締役にも複数の出身者を送り込んでいます。経営判断に対して極めて強い影響力をもっており、株主の声がまともに届く構造ではなかった。また、株主の多くが鹿児島銀行の融資をうけています。

だからこそ私は、いまこそ株主が「知らなかった」「仕方なかった」で済ませず、ガバナンスを回復する主体として声を挙げるべきだと考えています。城山観光やモリナガの社員のためにも売却を白紙化する必要があります。

──ところで、小正醸造はどういう経緯で城山観光の株主になったのでしょうか?

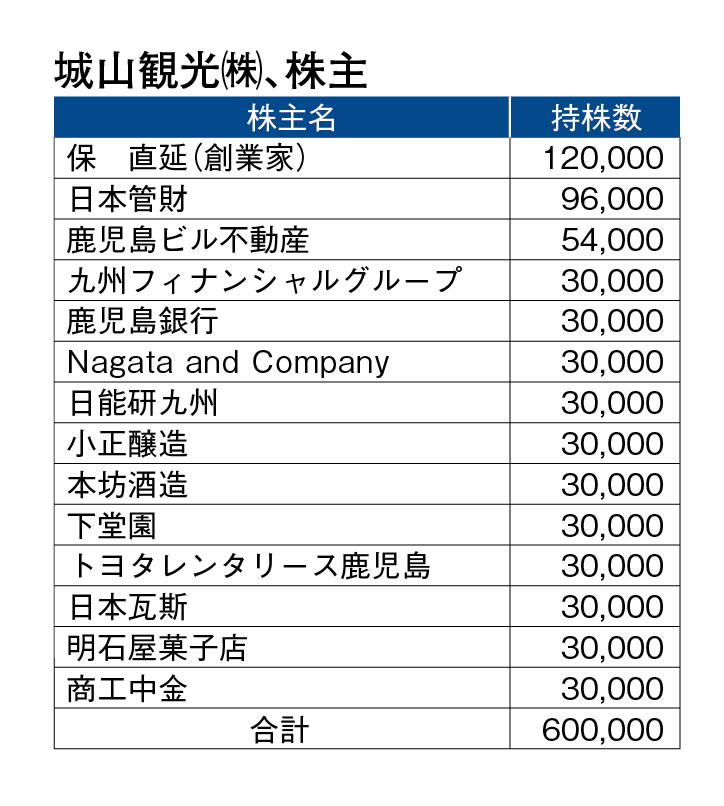

小正 06年に城山観光が私的整理を行った際に、鹿児島銀行の永田常務(後の頭取・会長)と担当役員から株式を引き受けて欲しいという依頼がありました。「この株は将来には創業家に帰すものですから」と。私は「そういうことであれば預かっておきます」とお伝えして株主になりました。このことで他の株主とも話をしましたが、複数の株主からそういう話があったことを聞いています。

創業家2代目・保太生氏

事件への思いと創業家としての無念

70年の歴史を託した会社が社員を前科者にした

1998年城山観光(株)2代目社長に就任。

債務圧縮を経て私的整理に際し

2006年3月社長退任。

現在はジパングサウナ(株)の

代表取締役社長。

──モリナガの公選法違反事件を受けてどう思いますか?

保太生氏(以下、保) あのニュースを見たとき、正直、言葉が出ませんでした。悲しさが一気にこみ上げたというのが本音です。70年の歴史があるモリナガは、もともと城山観光の原点ともいえる事業です。長年、地域に根ざし、社員が誇りをもって働いてきた会社でした。それが、親会社が代わってわずか半年で、社員が前科を負うような事件に巻き込まれた。託した者として、あまりにも無念です。私自身、2006年の私的整理を経て、会社の再建を委ねた立場ですが、少なくとも社員の誇りと信用は守ってほしかった。

──どういった経緯で私的整理に至ったのでしょうか。

保 私は1998年に創業者である父の後を継ぎ、城山観光の社長に就任しました。翌99年には大規模なリニューアルを実施し、その後、損益はずっと良好で単年度黒字を維持していました。

しかし2004年、会計制度が国際基準に移行し時価会計が導入されたことで、保有していた事業用不動産が遊休不動産と判断され時価評価すると債務超過に陥る恐れがあるとして、金融機関から一括返済を求められる事態になりました。8年間の在籍中に資産売却により280億円の債務を圧縮しました。2005年から取引銀行との協議を開始しましたが、310億円の遊休不動産を別会社に移す計画は鹿児島銀行の反対を受け実現しませんでした。民事再生も選択肢にありましたが、ブランドに傷をつけないために私的整理を選択しました。

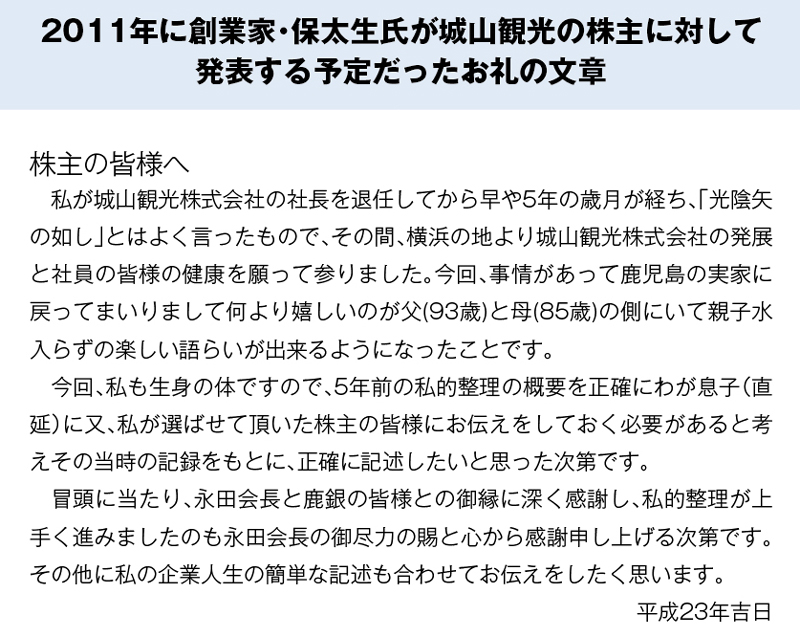

私は経営責任を取るかたちで個人として自己破産し、銀行団の債務免除の協力を得て会社の存続を優先しました。その際、鹿児島銀行の永田常務と担当役員から「7〜8年後には大政奉還(創業家への株式返還)を行う」という説明を受け、株式を無償償却して経営から退くよう求められました。私はその言葉を信じ、その条件を受け入れました。

城山観光再生へ向けて株式返還の実施を

──鹿児島銀行との関係は従来から深かったのですか?

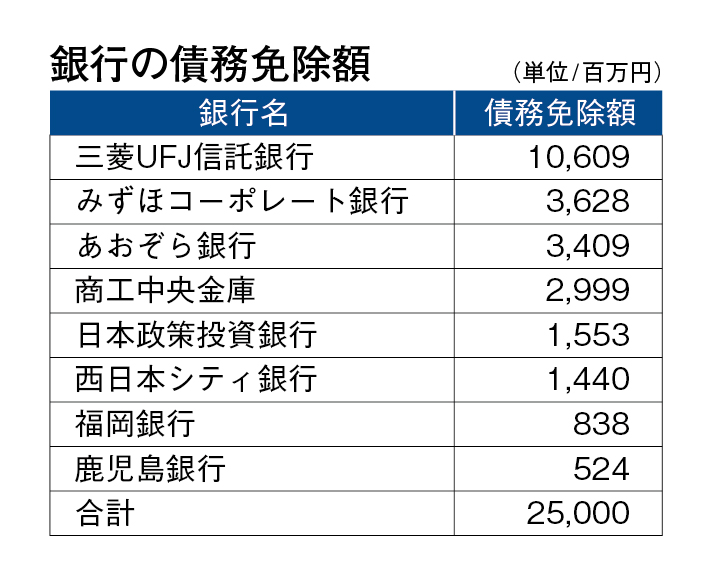

保 多くの方が誤解されていますが、もともと城山観光のメインバンクは三菱UFJ信託銀行の前身行でした。2006年の私的整理の際には、総額約250億円の債務免除と60億円の借入金の株式化(DES)を受けました。そのうち、三菱UFJ銀行が約106億円を免除してくださり、鹿児島銀行の免除額は約5億2,400万円でした。つまり、当初から鹿児島銀行が主導していたわけではなく、私的整理を経てメインバンクが三菱UFJ信託銀行から鹿児島銀行に移ったという経緯です。

債務免除の条件は金融機関側が簿価67億円と評価した不動産売却が条件でしたが、実際は220億円で売却できました。当時ホテルやパチンコの不動産は担保余力がありましたし、モリナガを含む城山観光は30億円から50億円の償却前利益を上げていました。今にして思えば、ホテルなどへの追加担保で十分対応できる状況でした。

私が退任して5年が経過し事態が落ち着いてきた11年に、株主の皆さまに対しご挨拶することにしました。株式を引き受けて下さったお礼や私的整理の経緯、大政奉還の確約・公言していただいた鹿児島銀行への感謝の意を伝えるためです。ところがなぜか鹿児島銀行の担当役員が「それだけはやめて欲しい」と強行に主張されたため。それは果たせませんでした。

──城山観光やモリナガの現状を見てどう思われますか。

保 現在の役員構成や意思決定の流れを見ても、実質的には鹿児島銀行が城山観光を運営していると感じます。しかし、その経営は限界にきているのではないでしょうか。連続赤字が続き、資産を売却して何とか資金調達している状況で、将来の投資や事業の成長戦略を描けない状態に陥っているように見えます。

城山観光の経営改革を行うために、私的整理の際に当時の鹿児島銀行の永田常務や担当役員が株主やほかの金融機関に公言していた大政奉還(株式返還)を早急に実施していただきたいと思います。

──株式譲受した後どうされるお考えですか?

保 私は、個人の欲得で株式を取り返すつもりはありません。私は現在、健康・農業分野の企業を経営しており、これからもこちらの事業を拡大していく予定です。創業家が自己満足で城山観光の経営権を取り戻しても、従業員が不幸になるだけです。株式返還で目指すのは“創業家の復権”ではありません。城山観光をもう一度「地域と世界に誇れる企業」に再生させるために、私たちはファンドなどの力を活用してハードとソフトの両面を磨き上げる構想を描いています。小正芳史氏も同じ方向性をもっておられ、私もその考えに共感しています。ファンドの支援を受けて再投資を行えば、城山ホテル鹿児島をアジアで最も魅力あるホテルにすることは十分可能だと考えています。

大切なのは、短期的な収益ではなく、「世界に冠たる城山ブランド」を再構築するという明確なビジョンをもつことです。その旗をもう一度掲げたいと思っています。

支配構造の闇 問われるガバナンス

かつて再生を託した創業家と、モリナガ売却に反対した株主―2人の証言は、無視され、封じられた声の存在を明らかにした。事件の責任の所在に加え「誰のための経営だったのか」という問いが城山観光に突きつけられている。

また、株主も従業員も置き去りにされた意思決定と、経営の背後にあった鹿児島銀行の圧倒的な影響力が浮き彫りとなった。なぜ売却が急がれ、なぜ反対の声が通らなかったのか。モリナガ売却の背後に何があったのかを問い直すことなくして、この事件の全体像は見えてこない。企業のガバナンスを形骸化させた“支配構造”は今も温存されたままだ。過去をなかったことにすることではなく、責任を明確にし、未来に向けて経営の在り方を立て直すことが問われている。

【鹿島譲二】