山形交響楽団(山響)の創立名誉指揮者の村川千秋さんが亡くなった。享年93。彼は高校(県立山形南高校)の先輩にあたる。私が母を介護するために妻とともに帰郷した1979(昭和54)年から7年半、親しくお付き合いをさせていただいた。当時私は山響と宮城フィルハーモニー管弦楽団(現・仙台フィル)の演奏会評を「音楽の友」誌に寄稿していた。先日、村川さんとの単独インタビューのカセットテープが見つかり再生して驚いた。当時村川さんが抱えていた苦悶が赤裸々に吐露されていた。

プロのオケなら自前で稼ぐのが当然だ!

村川千秋さんは異色の音楽家である。高2のとき、近衛秀麿率いる東宝交響楽団(現・東京交響楽団)による母校での生演奏に深く感動し、小学校の焼け跡から楽器を探し出して即席のブラスバンドを結成する。とくにクラリネットの音に魅せられ、東京在住で東宝交響楽団の首席クラリネット奏者・北爪利世に師事。映画宣伝のチンドン屋をやって汽車代を稼ぎ、米を背負って上京、月謝代とした。東京芸大器楽科に入学。作曲科を経て米インディアナ州立大学に留学し、そこで巨匠ストコフスキーと出会う。カーネギーホールで直接指導を受けることができたことが、彼にとっては大きな財産となった。

さらに、フィンランドの作曲家シベリウスの娘、その夫である世界的名指揮者ユッシ・ヤラスと運命的な出会いをする。帝政ロシアの圧政下にあったフィンランドの国民が、「心の国歌」と称賛した交響詩《フィンランディア》を、ヤラス自身の指揮で聴く。「音楽こそ聴く人の心に強く訴えかける武器になり得る」という信念を抱くことになる。

帰国後、「音楽は純粋な心を持つ幼少時から聞かせるべき」「生演奏こそ最高の教育」「オーケストラは文化交流のユニバーサルデザイン」と主張して東北地方初の山形交響楽団を立ち上げた。しかし、創立にはいくつかの高い壁を乗り越える必要があった。

当時の市長は南高出身だった。でも市長と村川さんとは考え方が180度違った。市長は「山形の経済は南高出身者が支えている」と豪語し、「南校力」を声高に叫ぶ人物だった。

何度陳情しても耳を貸さない。「なんで市民の税金をプロにつぎ込まなきゃなんないんだ。八百屋もプロ、美空ひばりもプロ、オケもプロなんだから自前で稼ぐのが当然だ。一銭も儲からないものに金は出せない。他人の褌で生きようとするな。文化、文化というけど、所詮食えなきゃ意味がない」の一点張り。反応は最悪だった。

村川さんは映画『ここに泉あり』(監督:今井正、出演:岸恵子、岡田英次、小林桂樹、1955年)を観ている。終戦直後、群馬県高崎市で生まれたアマチュアオーケストラが、働く人や子どもたちに美しい音楽を聞かせようと奮闘する映画だ。のちの「群馬交響楽団」誕生への足がかりとなる。映画が封切される2年前、芸大の学生だった村川さんは、学生オケのメンバーとして全国の小学校を回り、大歓迎を受ける。「生の演奏は子どもたちの心を開く」。『ここに泉あり』に一貫して流れる通奏低音だ。この体験が山響設立への大きな布石になった。

苦戦を強いられた村川さんだったが、彼を応援する文化人や山形出身の元官僚などが設立を応援するようになると、市民感情という空気が少しずつ動き出す。こうしてようやく夢にまで見た山形交響楽団が誕生する。1972(昭和47)年のことである。

団員、事務局との考え方の乖離

「僕はね、1歳になった娘を背負ってチケットを売り捌いたんです。市内にある会社すべてを回りました。でも山響の名前を知る人ってほとんどいなかった。ただひたすら頭を下げ続けるだけ」とスタート時の苦しい状況を振り返る。37人の小編成。メンバーはオーディションで決めた。採用された新団員に山形出身者がほぼいない。その事実がやがて理想を掲げる常任指揮者を苦しめることになる。

プロである彼らはプライドが高い。当然ながらチケットの手売りなどするわけがない。練習を含めた演奏以外余計なことはしない。山形に特別な愛着をもたない彼らは、ひたすら上を目指す。「上」とは、名の知れたオケのことである。まず、隣県の仙台にできた宮フィルへの移籍を目指す。最終的には在京のオケということになるのだが、いきなりは無理ならその前に大フィル、京響、札響、広響、神奈川フィルなどへのステップアップを夢見る。プロなら当然の発想だ。しかし、発足当時の村川さんや事務局にとって、「山響は山形県人への音楽の提供」という「郷土愛」の面から考えれば、新メンバーたちの割り切った、冷めた考え方とは大きな齟齬が生じた。メンバーはやがて労組を組織して事務局と対峙する。給料のアップを含めた労働条件、そのなかには県内にある学校訪問演奏(スクール・ミュージック)の回数、演奏時間の問題などが含まれた。長時間の演奏を要する大曲、アンコール演奏には、給料のほかに特別手当が要求された。事務局から、「出費の面で今回はアンコールなしでお願いします」という要求を村川さんは受けざるを得なかった。

事務局にとっても楽器編成の問題は避けて通れない難問になった。40人に満たない小編成だから、曲によっては東京からトラ(エキストラ)を呼ぶことになる。彼らには出演料のほかに交通費と宿泊代がかかる。出費を抑えたい事務局と曲の完成度を重視する村川さん(時には団員も)との間で軋みが生じる。

創立常任指揮者としての矜持と苦悩

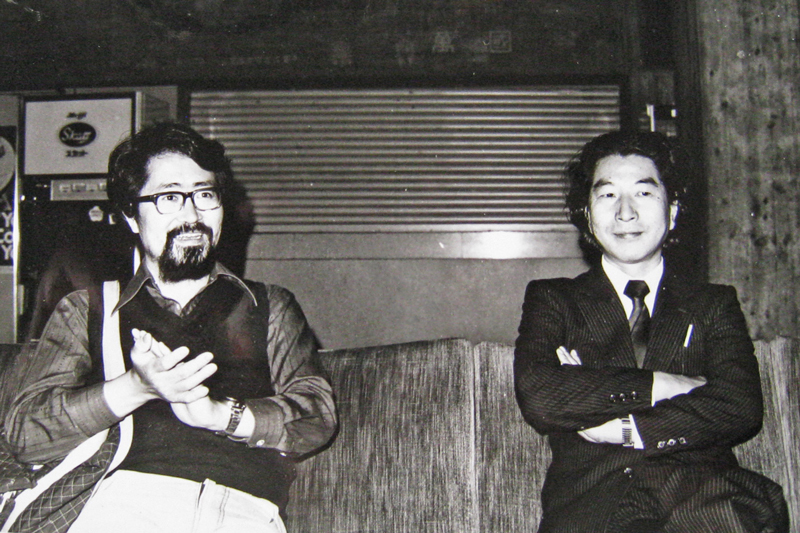

取材する筆者(撮影:大友俊氏)

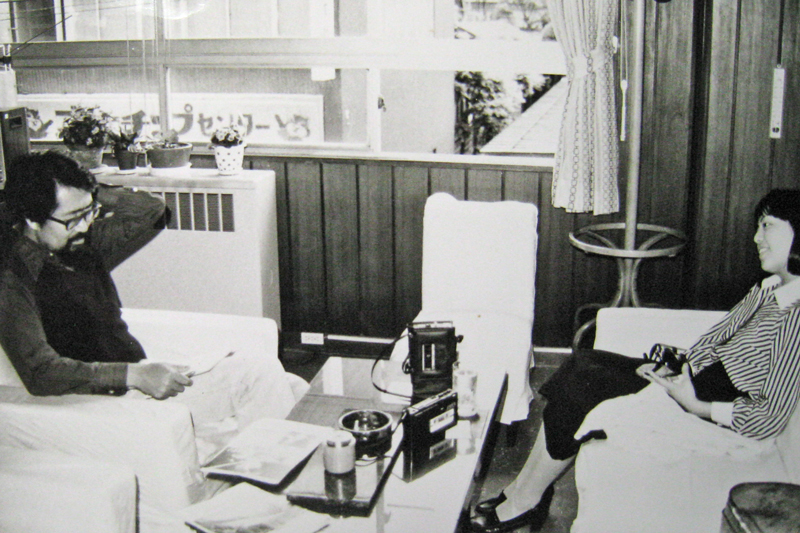

インタビューは1982(昭和57)年3月15日。ちょうど山響誕生から10年の節目にあたる。その1カ月前、第2回「県人オペラ」モーツァルトの《魔笛》を村川さんの指揮で上演された。私は「音楽芸術」(音楽之友社)に演奏会評を書くため関係者への取材後、村川さんの運転するジムニーに同乗して蔵王半郷の村川家に直行し話を聞いた。当然飲みながらである。このときの演奏会評を私は次のように書いている。一部抜粋(改編あり)。

「完成度という点で問題がある。中心となった声研(山形声楽研究会)の男女比率の差(女性が圧倒的に多い)。女性と男性のスキル差(女性の方が上)。私は客席の動向を知るため一番奥の席で聴くことにしている。見事に声が届かない。指揮した村川さんによれば、オケの音量をかなり下げて演奏したとのことだが、生の声が届かないのではオペラにならない。個人の資質、オペラ歌手としての経験不足は明白。舞台で歌う、人前で歌う、という最も基本的なことに目を向けるべきだ」と書いた。

「小人数のミニリサイタルでもいいから、回数をこなすべきだし、オペラは総合芸術だというけど、いきなりフルオケでの公演には無理があった。演技と歌唱を同時にこなすのは明らかに力不足。ピアノ一台による《魔笛抄》にすべきだった」と村川さんは述懐した。

山響設立時、村川さんなしでは公演も運営も無理だった。しかし、市民の聴く耳が肥えてくると、創立常任指揮者だけでは飽きがくる。日本中で活躍する指揮者の音楽を求めるようになる。1人の指揮者が立ち上げた交響楽団と、他の楽団のように市民や企業による創設とでは、その後の運営内容に大きな違いが生じる。私は村川さんに「山形を拠点として活躍しながら、よそのオケも振るようにしないと飽きられる」と強く進言し続けた。しかし、村川さんはそれを拒否し、愛する山響に固執した。そこに悲劇が生じる。インタビュー中何度も山響の来し方に疑問を呈した。基本に戻って子どもたちへ聴かせる音楽について熱く語った。愛するがゆえの提言だと思いたいが、そのときの私にはそう聞こえなかった。村川さんは山響の常任指揮者の座を降りたかったのではないか。理想とはかけ離れてしまった現実に不安を覚えていたのだと思う。村川さんとはその後、サントリーホール開館記念として催された「地方オケ招待演奏会」でお会いしただけだ。ワインヤード式ホールでの演奏が未経験のメンバーにとって、音の返り(反響音)の違いに四苦八苦。私がホール内を走り回り、音の定位を報告した懐かしい記憶がある。合掌。

<プロフィール>

大山眞人(おおやま まひと)

1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。

1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。