高止まりが続く「訪問販売」トラブル 悪質なレスキュー商法や点検商法が増加

インターネット通販の消費者トラブルが急増する一方で、訪問販売による被害も多発している。「水回りトラブル解決」「害虫駆除」などのレスキュー商法をはじめ、地震や大雨の災害後には屋根の修理といった点検商法による被害も深刻化。電力小売の自由化にともなって、太陽光発電設備や家庭用蓄電池をめぐるトラブルも目立つ。とくに自宅にいる時間が長い高齢者が訪問販売の被害に遭うことが多く、消費者保護に向けて、規制の見直しとともに法執行の強化が急がれる。

悪質サイトがネット検索で上位に

(2025年7月31日)

「既払金額の総額は約1,500万円、1人あたりでは約18万円となる」(消費者庁消費者政策課財産被害対策室)。これは、水回りトラブルサービスの(株)ベアーズホーム(神戸市兵庫区)による悪質商法によって、消費者が同社に支払った金額だ。消費者庁は7月31日、同社の実名を公表し、消費者に向けて消費者安全法に基づく注意喚起を行った。

同社は、ウェブサイト「関東(または関西)水のトラブル相談センター」で、「水道つまり漏れ2,980円~」などと低料金で解決すると宣伝。有名タレントの画像を用いて、「―悪徳業者排除宣言―お客さまが安心してご依頼できるよう、悪徳業者の排除に努めます」などとうたっていた。さらに、ネット検索すると、同社のサイトは上位に表示されることから、消費者が信頼しがちな状況にあった。

消費者庁の調べによると、消費者がサイトを見てコールセンターに電話しても料金の説明はなく、自宅へ訪問した作業員からも具体的な事前の説明がなかった。作業員は見積書を提示せずに作業を開始し、追加作業の承認を求めていた。通常ならば1~2万円で済むトイレ詰まりや風呂の水漏れの作業で、数十万円を請求された事例もあったという。

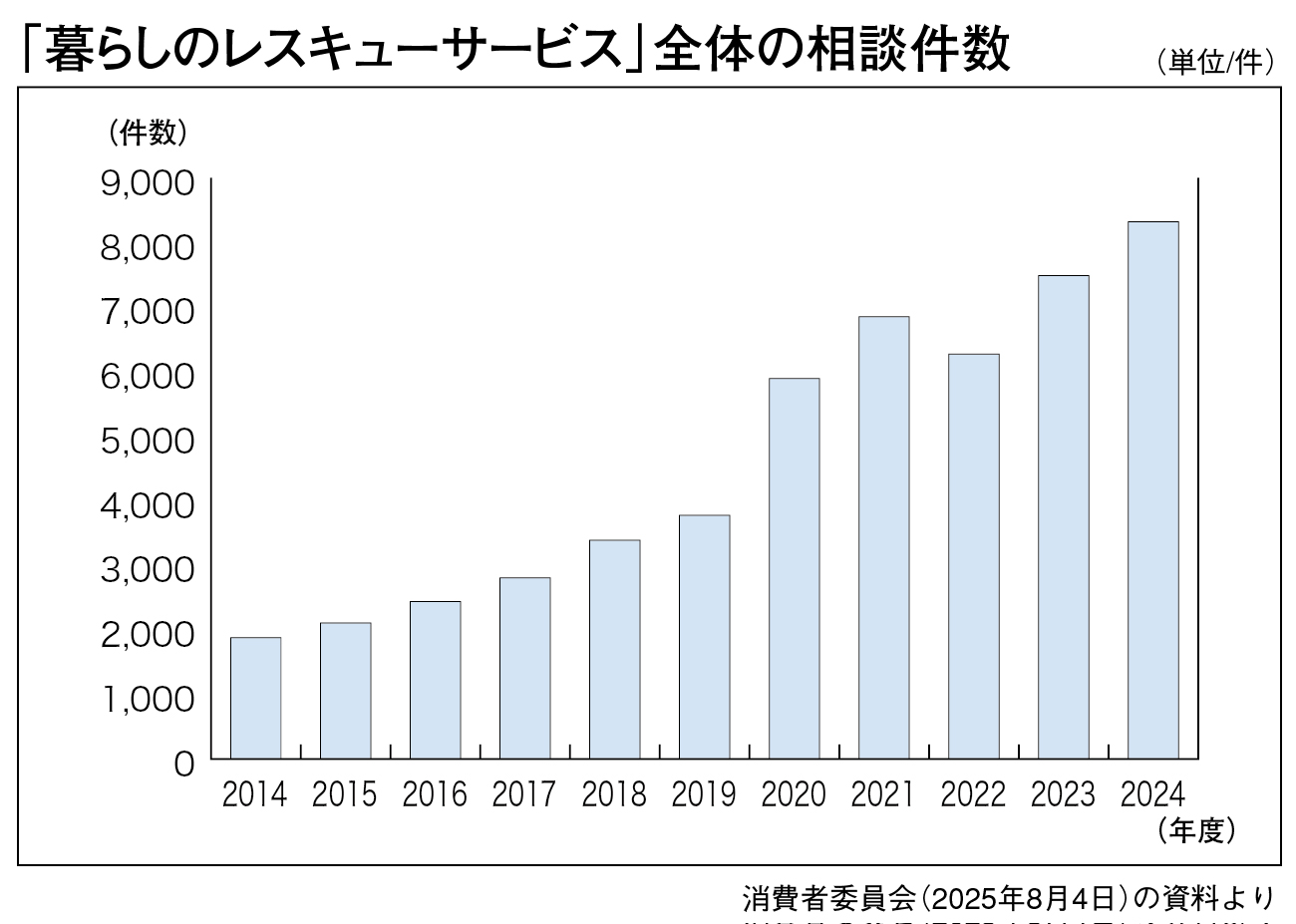

悪質なレスキュー商法による消費者被害は、ここ1~2年で急増。政府のPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録されたレスキュー商法の相談件数は、2022年度が6,270件、23年度が7,486件、24年度が8,318件だった。24年度を見ると、トイレ修理が2,006件、水漏れ・配管のつまりが750件、鍵の修理・交換が1,915件、害虫・害獣駆除が2,408件、ロードサービスが1,043件を数える。とくに害虫・害獣駆除の相談件数が急増している。一人暮らしの若年女性が、部屋にゴキブリが出てきてパニックになり、慌ててネットで調べた事業者に依頼してトラブルに遭うケースが多い。ゴキブリが繁殖しにくい寒冷地から都心へ引っ越してきた場合など、初めて身近にゴキブリが現れて、気が動転するという話も聞かれる。

悪質商法の手口はさまざまだが、共通点も見られる。主なものに、(1)ウェブサイトで著しい低料金を表示、(2)詳細な見積もりを事前に提示しない、(3)ウェブサイトがネット検索によって上位に表示―などがある。これまでに問題となった各社のウェブサイトでは、ロードサービスが「約3,000円~」、トイレ修理が「約400円~」、害虫・害獣駆除サービスが「約500円~」などと格安料金を強調していた。だが、実際には数万円~数十万円を請求されるというものだった。

悪質事業者のウェブサイトであっても、広告料金を出せばネット検索で上位に表示される。デジタルプラットフォーム事業者の管理が甘いことも、被害拡大につながっているようだ。一般的に消費者は、検索して上位に出てくる事業者ならば信頼できると思いがちだが、これはまったくの間違いといえる。消費者庁では消費者に向けて、「ネット検索で上位に表示されていても、信頼できる事業者とは限らない」(同)と呼びかけている。

さらに、相談事例のなかには、鍵の開錠で「こちらはあなたの個人情報を知っている」と脅して、高い金額を支払わせるケースもある。「見積もり・出張無料」と宣伝しながら、見積もりのために勝手に水道の蛇口を取り外した作業費を請求する事例も報告されている。

消費者がウェブサイトを見て電話し、事業者に自宅へきてもらうレスキューサービスは訪問販売に該当する。訪問販売については、特定商取引法で書面の交付やクーリング・オフを定めている。しかし、悪質事業者の場合、これらのルールを順守していないこともあり、スムーズに契約解除することは容易でない。これに加え、消費者は慌てて事業者に連絡するため、広告内容や事業者の説明を記録していないことが多く、トラブルの解決を困難にしている。

レスキュー商法集団訴訟

被害額165万円も

悪質なレスキュー商法への対応を議論した内閣府の消費者委員会で、レスキュー商法被害対策京都弁護団から、被害の実態が報告された。弁護団による集団訴訟は、水回りトラブルサービス事業者を相手取った第1次提訴で、京都・大阪の消費者12人が原告となった。ウェブサイトには「水のトラブル即解決1,000円~」と表示していたが、実際には100万円超を含む高額を請求していた。被害額は2~165万円で、合計481万円に上った。第2次提訴の被害額は合計38万円だった。

悪質なレスキュー商法による被害の防止に向けて、消費者委員会は8月4日、特商法の罰則強化などを求める「意見」を取りまとめ、関係省庁へ送付した。「意見」のなかで、レスキューサービスの検索連動型広告に問題があると考えられる場合には、デジタルプラットフォーム事業者が調査・確認する仕組みを検討するよう提言。調査・確認の内容として、表示を裏づける資料を広告主から提出させることなどを挙げた。

また、警察庁と消費者庁に対し、取り締まりの強化を要請。警察庁には職員の人員配置の見直しと強化、消費者庁には特商法の罰則強化の検討を求めている。消費者委員会の鹿野菜穂子委員長は「積極的に検討していただき、今後の取り組みに反映してほしい」と期待を寄せた。一方、消費者庁では、特商法の改正を含む今後の対応について、現在のところ不透明な状況にある。

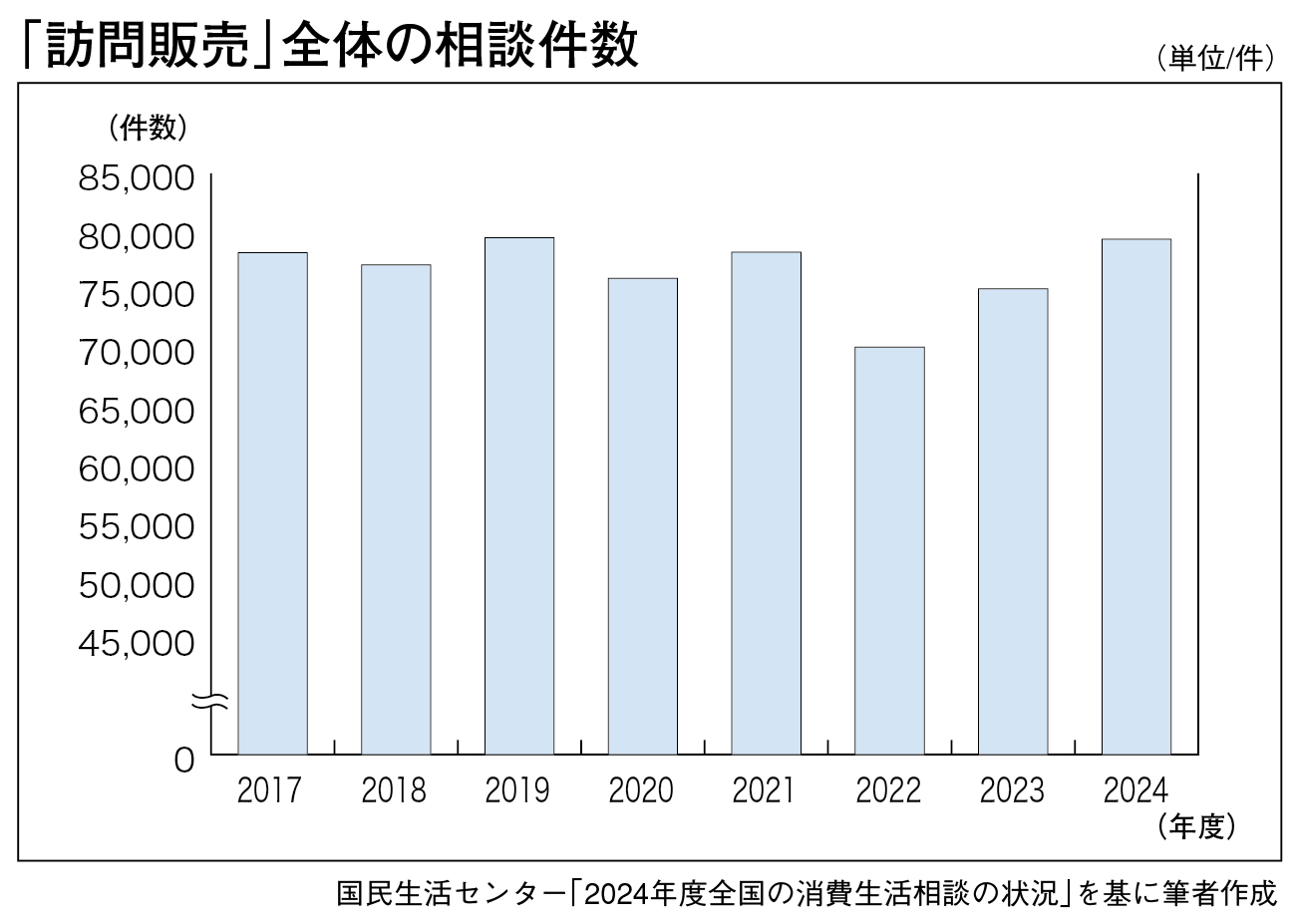

火災保険で自己負担なし?

レスキューサービスに限らず、訪問販売全体を見ても、消費者相談件数は2年連続で前年を上回った。PIO-NETに登録された相談件数を見ると、訪問販売は22年度が7万49件、23年度が7万5,068件、24年度が7万9,342件で推移。10年前と比べるとやや減少したものの、依然として高止まりの状況にある。

訪問販売の被害が減らない理由として、不意打ち性がある。自宅に訪れた事業者からサービスを勧誘され、検討するための十分な時間がなく、トラブルに遭う傾向がある。事業者に強く勧められて契約してしまったり、契約内容を十分に理解できないまま契約してしまったりする。このため特商法は、契約後に再考できるように、訪問販売についてクーリング・オフ(8日間)を認めている。クーリング・オフは、一定期間内ならば無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度だ。商品を返品するための送料も事業者が負担しなければならない。

24年度の訪問販売に関する相談件数は前年比8.7%増。大幅増となった背景を分析すると、レスキュー商法以外にも、いくつかの傾向が浮かび上がる。取材に対し、(公社)日本訪問販売協会の関係者は、「訪問販売のトラブル増加はレスキュー商法と住宅関連に尽きる」と指摘する。「最も増えたのは修理サービスに関するもの。これにはレスキューサービスのほか、住宅の保全やエアコン修理などもある」と話す。

さらに、屋根工事に関する相談件数もここ数年、高水準で推移している。これは台風や大雨などの発生後、被災地域で事業者が「屋根瓦がずれているのが見えた」「近所で工事している」と嘘をついて、工事を契約させて高額請求するというもの。最近では、「ドローンを用いて点検したところ、屋根にひびが見つかった」というトークをきっかけに勧誘する手口も登場している。寄せられた相談のなかには、屋根工事を手始めに、床の補強や床下除湿のための換気扇設置などを次々と勧誘され、500万円以上を支払った事例もある。

被災地域での勧誘手法も巧妙化している。屋根や壁の工事を勧誘する際に、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が出るようにサポートする」と説明することも多い。しかし、自然に消耗した部分や経年劣化などは保険の対象とならず、想定した額の保険金が支払われないこともある。また、保険金の申請は加入者が行うのが基本となる。事業者に任せて、もし嘘の理由で申請されると、保険会社から保険金の返還請求を受けたり、刑事事件に発展したりするリスクが生じる。

家庭用蓄電池の悪質訪問販売

住宅の保全や屋根工事のほか、「電気」関連の消費者トラブルも多く、相談件数は高止まりとなっている。この背景として、電力小売の自由化にともない、訪問販売による電力販売の勧誘が増えたことがある。取材に対し、国民生活センターでは「『電気』に関しては契約・料金をめぐる相談が寄せられている。電力小売の自由化で『安くなると言われたが、安くなかった』などの相談がある」(相談情報部)と話している。

電力販売に加え、太陽光発電設備や家庭用蓄電池に関するトラブルの増加も、近年の特徴の1つだ。相談内容を見ると、訪問販売事業者から「太陽光パネルの点検が義務化された」との説明を受けて、点検やメンテナンスの契約を結んだというものが目立つ。家庭用蓄電池の勧誘では、「電気代が安くなる」と事実と異なる説明により、契約を迫るというトラブルが多発。「太陽光パネルの無料点検で市から委託された」と嘘をついて訪問し、家庭用蓄電池を購入させる事例も報告されている。このほか、電力会社の関連会社をかたって、消費者を信頼させようとする事業者もいる。

クーリング・オフ 躊躇せずに行使を

ここまで見てきたように、訪問販売をめぐる消費者トラブルは、レスキューサービス、点検サービス、屋根工事、電気といった“住まい”に関するものが問題となっている。高齢者が被害に遭う傾向も見られる。高齢者は在宅している時間が長いためだ。また、認知機能が低下した人では、悪質事業者の巧妙な手口にひっかかりやすい。一人暮らしの高齢者の場合、親族などが定期的に見守ることが被害を防止するために重視される。

訪問販売にはクーリング・オフが適用される。契約後に納得が行かないと思えば、躊躇せずにクーリング・オフを行使することが重要となる。悪質事業者では、クーリング・オフが適用できないと嘘をつくこともある。しかし、そうした場合や、事業者に脅されて行使できなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフが可能となる。前述の日本訪問販売協会は「もしトラブルに遭ったら、どこでもいいのでとにかく相談し、8日間のクーリング・オフがあるので、この権利を行使してほしい」と呼びかけている。

悪質事業者のなかには行政処分を受けても、違う会社で同様の行為を繰り返す者もいる。特商法は個人に対する業務禁止命令を導入し、首謀者が新たな会社で違反行為を繰り返すことを防止しているが、それさえもかいくぐるケースもあると言われている。悪質事業者と行政の“イタチごっこ”が続いており、法規制の強化に加え、執行の拡充が不可欠という声が強まっている。

【木村祐作】