今年5月に弓道の写真集を出版した。父を師として、42歳から弓を始め、弓歴は30年を過ぎた。弓を初めた頃から30年かけて撮影してきた、名人といわれる先生、弓道大会、弓にまつわる演武や祭などを載せた写真集だ。長年、弓を続けてきた者として、弓についてつづる。

正しく弓を引くための教え

弓道を始めるには、正しく弓を引くための教えがあります。

道場に入るときは一礼し、履物をそろえて、礼に始まり礼に終わります。礼をするのは道場や先生、弓友に対する「よろしくお願いします」の気持ちからです。「ありがとうござました」と退場する時も同じです。

プロ野球のソフトバンクの工藤監督が、試合開始時と終了後に審判や球場に長く深々と礼をしているのは、ファンも含めた人々への感謝の気持ちと、選手が怪我なくプレーできるように祈り、無事にプレーができたことへの感謝の気持ちからだと考えています。

道場では素足は厳禁であり、足袋を履きます。足袋は汗を吸い、靴下より安定性があります。また、コート類は脱ぎ、帽子も外します。Tシャツや半ズボンでの入場も嫌がる先生もいます。道場や先生、弓友に対して失礼だという考えからです。練習時は道着(ユニフォーム)と袴を着用します。

射法八節とは

(公)全日本弓道連盟の弓道教本第1巻では、射法八節の教えを第一にしています。教本の巻末には、矢束の決め方、足の踏み方から教えています。前回でも述べたように、日本武道のなかで唯一、飛び道具を使うのが弓道であり、射法八節は正確に矢を引き、安全に飛ばすための教えです。

射法八節は(1)足踏み(あしぶみ)、(2)胴造り(どうつくり)、(3)弓構え(ゆがまえ)、(4)内起こし(うちおこし)、(5)引き分け、(6)会(かい)、(7)離れ、(8)弓倒し(ゆだおし)の8つです。聞き慣れない言葉のため、簡単に説明します。

「足踏み」とは、野球やゴルフでいうスタンスであり、足幅をどのように開いて上半身を安定させるかということです。

足幅は肩幅よりやや広く、自分の矢尺の幅にして、狭くも広くもない外八文字で60度に開いて(正三角形)立ちます。これが弓を引くには、最も安定したスタンスです。なお、スタンスという言葉は弓道では使いませんが、わかりやすく説明するため用いています。

射手(弓を引く人)を正面から見ると安定したかたちで美しく見えます。本坐(ほんざ ※)に立って3歩で射位(しゃい)に向かって進み、90度方向を変えて左足を開き、続いて右足を開いて、両方の親指先が的の中心に来るように足踏みをして立ちます。

足を開くには2通りあります。一気に開く一足(いっそく)、半足開いて位置を角にして残りの半歩を開く二足(にそく)です。教えてもらう先生や流派によりどちらを選ぶかは異なりますが、どちらを使うかは自由です。

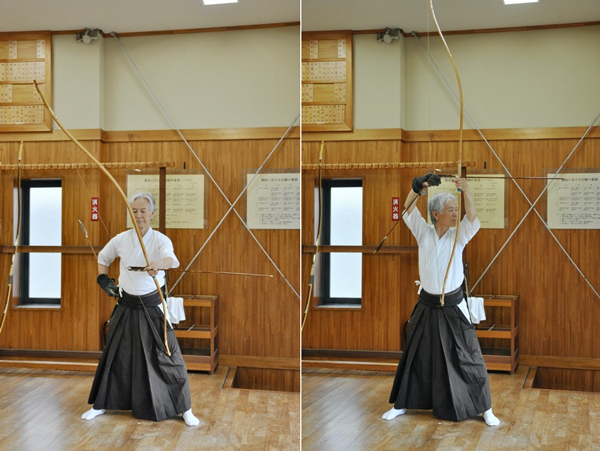

筆者の練習写真・2010年夏 まだ若さが残っています

福岡市百道弓道場にて、当時65歳

(つづく)

福岡市区弓道連盟会員

錬士五段

池田友行

※:弓を引く前に整列する位置で、射位とは弓を引く位置。 ^