【クローズアップ】九大箱崎キャンパス跡地再開発でも注目 福岡市が挑む“水素都市”構想

脱炭素とエネルギーの地産地消を見据え、福岡市が進める「水素リーダー都市プロジェクト」。水素の製造・輸送・利用を一体化した都市型モデルとして、九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発にも注目が集まる。

水素社会の実現に向けて エネルギーサイクル構築へ

福岡市は「水素リーダー都市プロジェクト」と銘打って、水素社会の実現に向けた先進的な取り組みを全国に先駆けて進めている。水素をエネルギーとして社会実装するには、「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」というエネルギーの流れすべてを、1つのサイクルとして連携し、機能させることが欠かせない。福岡市はこのエネルギーサイクルの構築を軸に、都市型の再生可能エネルギーを地域内で生産・消費する、いわゆる「地産地消モデル」の確立を目指している。

水素を「つかう」まち 九大箱崎キャンパス跡地再開発

昨年、優先交渉権者が決定した九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発事業においても、水素プロジェクトは目玉となる予定だ。福岡市は同跡地のまちづくりで、水素を「つかう」街区の実現を構想している。

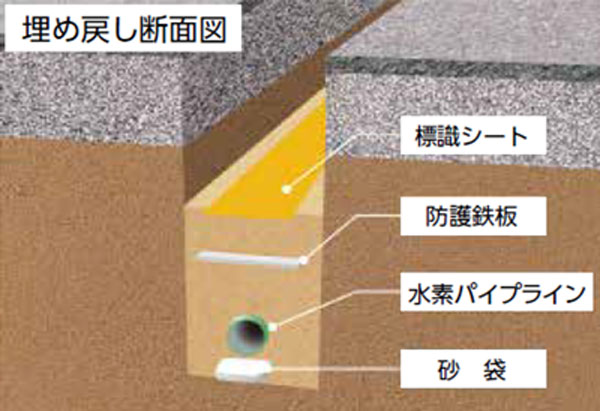

計画によると、福岡市は再開発地区の一角に新たに水素ステーションを整備し、地中に埋設されたパイプラインを通して街区内の施設へ水素の供給を行う。施設には純水素燃料電池が設置され、供給された水素を利用して発電が行われる。現時点では民間施設の燃料電池として、35kW×3基、9.9kW×1基、5kW×1基の合計5基、119.9kWが計画されている。そのほか、水素ステーションからは、FCV(燃料電池自動車)への水素充填も行われ、水素の普及促進のためFCVカーシェアなどの導入も検討されている。

予想される水素需要としては、2030年度時点で約170kg/日を想定している。内訳ではFCVへの充填が約90kg/日、施設の純水素燃料電池への供給が約80kg/日、そのうち公共施設約20kg/日、民間施設約60kg/日としている。

出所:東京都資料

このパイプラインによる供給計画には、先行事例として東京都中央区晴海地区での事業が参考にされている。2020年東京オリンピックの選手村として整備された晴海地区は、その後、日本国内で実用段階として初めてパイプラインによる水素供給インフラの整備が行われ、24年3月から運用が開始された。全長約1kmのパイプラインによる水素の供給はガス事業法に基づいて行われており、九大箱崎キャンパス跡地でも同様の方式が導入される見込みだ。

水素を「つくる」 中部水処理センター

エネルギーサイクルの重要な起点である「つくる」については、福岡市はすでに中央区荒津にある福岡市中部水処理センターにおいて、生活排水を処理する過程で発生する下水バイオガス(主成分はメタン)を活用しての水素製造を行っている。具体的には、下水処理の過程で発生するバイオガスからメタンを高純度に精製し、水蒸気と反応させて水素を生成する。このプロセスで発生する二酸化炭素などは吸着材で除去され、高純度の水素が得られる。

1日当たり約30万人分の下水を処理する中部水処理センターでは、1日当たり3,300m3の水素が製造できる(実証当時)。重量にすると約300kgとなる。

九大箱崎キャンパス跡地における水素実装の取り組みは、この中部水処理センターで製造された水素を主に利用することを想定している。センターから箱崎までの輸送にあたっては、水素を約20MPaまで圧縮して体積を150〜200分の1の圧縮水素とし、トレーラーなどによって輸送することが想定されている。

下水バイオガスは、都市で安定供給が可能な資源として注目されている。同センターで発生した下水バイオガスから同センターに隣接する「福岡市水素ステーション」で水素を製造し、FCVへの充填に用いられているほか、カードルと呼ばれる集合容器に詰めて出荷し、他施設での利用も可能となっている。

FCV導入も進む 民間への導入支援

福岡市はすでにFCVの導入によって、水素を「つかう」フェーズの積極展開に乗り出している。

導入例としては、トヨタ自動車などと連携して給食配送用のFCトラックを市内3カ所の給食センターに1台ずつ配備し、さらに、24年3月にはFCトラックをベースにした日本初のFCパッカー車(ごみ収集車)の運用およびFC救急車の実証運用も開始された。とくに深夜に稼働するパッカー車では、静粛性と長距離走行性能を兼ね備えるFCVの利点が発揮されている。またFC救急車では、車内の医療機器にも燃料電池の電力を活用しているほか、待機中も振動が少ないため、患者の体にかかる負担の軽減も期待される。

そのほか、福岡市は市民や事業者がFCVを導入する際の補助制度(1台当たり60万円)も設けて、水素の需要喚起に力を入れている。さらに、九州大学などの研究機関や民間企業と連携し、水素技術の研究・社会実装に向けた産学官連携も進展している。こうした総合的な取り組みにより、福岡市は水素エネルギーの地産地消モデルを確立し、持続可能な都市づくりに向けたリーダーシップを発揮している。

【寺村朋輝】