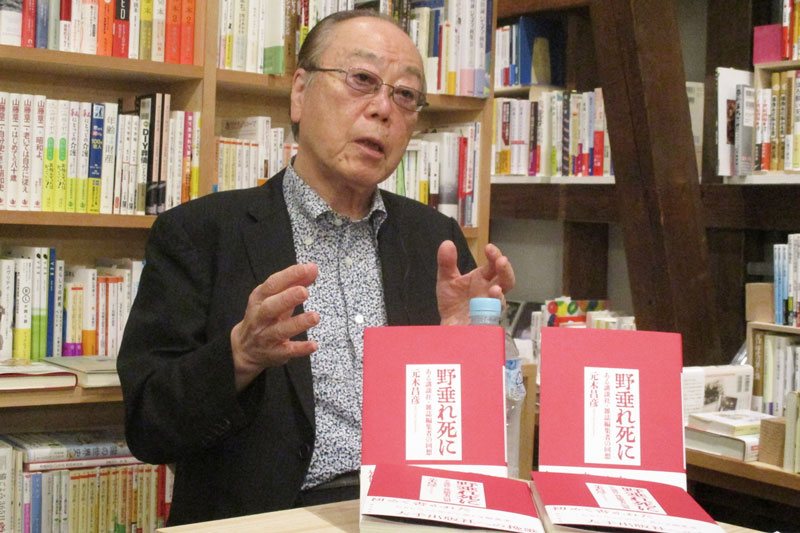

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

日本が再び戦争への道を歩み始めた。戦後何度もいわれてきたことだが、高市早苗総理の誕生で真実味を帯びてきたことは間違いない。日本人は、メディアは、その流れを止めることができるのか。

喪失と老いの実感

この原稿が公開されるころに、私は80歳になっている。

傘寿というらしい。傘寿の由来は、漢数字で「八十」と縦書きすると「傘」の略字である「仐」に似て見えることからきているとAIが教えてくれた。

はるばる遠くまできたものである。

噺家の立川談志は、よく私に、「この年になると話し相手がみんないなくなっちゃったらから、昔の話をする奴がいないんだ。それが一番寂しいね」といっていた。

その寂しさが、私にもつくづくわかるようになってきた。

私が講談社時代から兄と慕ってきた杉山捷三は、もうだいぶ前から認知症になり、連絡してもつながらなくなってしまった。

談志のオヤジは14年前の2011年11月21日に、75歳で亡くなった。彼の弟でよき話し相手だった立川一門の総帥・松岡由雄が亡くなってから7年になる。

一回り上だったノンフィクション作家の本田靖春は72歳。今生きていれば92歳か。

劇団四季の創設者で演出家の浅利慶太も7年前に85歳で亡くなってしまった。

手帳の住所録に載っている人たちの多くは鬼籍に入り、私の現役時代のことを話し合える相手は5本の指に満たない。

先日、その1人の友人と会い、一晩飲んだ。そこで2人が“同意”したのは「長生きしすぎたな~」ということだった。

もはや「ピンピンコロリ」と死ねる年ではない。ボケて、そこら辺を徘徊して糞尿をまき散らし、カミさんだけではなく娘や息子たちから嫌悪の目で見られながら、息絶えていくしかないのだろう。

生きることも難しいが、死ぬことがこれほど難しいとは考えたことがなかった。

私の母親は、80歳で突然死した。弱ってきてはいたが、まだまだと思っていた。それが朝、起こしに行ったオヤジがベッドで亡くなっているのを発見した。

オヤジはそれから5年ばかり生きたが、誤嚥性肺炎で毎月病院に運ばれ、最後は医者に説得されて「胃ろう」にしたが、それから生きる気力をなくしたように亡くなった。

読売新聞一筋の人生だった。弱小新聞社だった戦前から、社主の正力松太郎や務台光雄たちと一緒に働いたことが自慢だった。

1945年10月に読売新聞社の従業員が社長の戦争責任を追及し、社内機構の民主化や待遇改善を求めて立ち上がった「読売争議」では会社側に立ち、「アカを追い出してやった」と、飲めない酒を飲まされて帰宅したときに、声を荒げて叫んでいたのを覚えている。

真面目という言葉の上に「ど」が付くくらいのまじめな男だった。国鉄(当時)がストライキを打つと、中野の駅の線路を有楽町まで歩いていた。

私にはそんなオヤジの血が流れていないと、母親は私にいっていたが、自分では結構真面目に生きてきたと思っているのだが…。

死を身近に生きてきた少年期と若年期

両親には苦労をかけた。子どもの頃と20歳少し前に「結核」に罹り、2年を寝て過ごしている。

両親には苦労をかけた。子どもの頃と20歳少し前に「結核」に罹り、2年を寝て過ごしている。

一度は小学校に上がったばかりの時。入学してすぐにあった健康診断で、「肺結核」と診断されてしまった。今と違ってそのころの結核は死病である。

母親が近くに住んでいた父親(私にとっては祖父)の前で、「この子が死んでしまう」と泣いていたことを覚えている。

幸いかどうかわからないが、結核病棟が満床だったのだろう、家で「隔離」され1年を過ごすことになった。

下町だから、近所の同年代の子どもたちが、かくれんぼやメンコ、ベーゴマで遊ぶ声を聞きながら、布団のなかで読み飽いた絵本を何度も読み返したり、昼寝をしたり、夜になると茶の間から聞こえてくるラジオの音に耳を澄ましたりして日を過ごしていた。

運がよかったといっていいのだろう。日本でストレプトマイシンが使われ始めたのは51年からだった。

私はその特効薬の恩恵を受けた最初の患者の1人であった。

週に1回だったか、尻に太い注射針を打ち込まれた。当時だから、かなりの金額だったのだろう。それに、毎日、牛乳2本と卵を2個食べさせられた。

貧乏新聞社のサラリーマンにはかなりの出費だったはずだが、長じてからも、カネについての苦労話は両親から聞いたことはなかった。

2度目は高校3年の時。学校の健康診断でまたも「肺結核」という診断が出てしまったのである。

巷には舟木一夫の「高校三年生」が流れ、東京オリンピックは異様な盛り上がりを見せていた。

私は、オリンピックが終わった後の代々木にあった選手村を、1人自転車で走りながら泣いた。

大学受験どころではない。「俺の人生は終わった」。19歳の秋だった。

死は常に私の身近にあった。大学には入ったが、授業にはほとんど出ずにバーテンダー稼業に明け暮れた。70年安保闘争や学生運動が世を騒がせていたが、新宿、上野、銀座のBarでシェーカーを振っていた私には遠い世界の出来事だった。

一生、バーテンダーで生きていこうと考えていた。だが、オヤジから「読売新聞を受けろ」といわれ、どうせ受けるならと、当時、我々の世代に人気だったカッパ・ブックスを出している光文社も受けてみたいと思うようになった。

夜、バーが終わって、その頃“半同棲”していた銀座のクラブの女を待ちながら、電話帳のような「過去問」を眺めていた。

希望していた光文社と読売新聞の試験が重なったため、滑り止めに受けた講談社に潜り込んだ(読売新聞は最後の健康診断で落とされた)。

入社が70年4月。定年が2006年11月。40歳になるまで結果が怖くて社の健康診断は受けたことがなかったが、36年間のサラリーマン生活で休んだのは半日だけだった。

人生って不思議なものである。あれほど病弱だ、40までは生きられないだろうと医者からいわれていたのに、気が付いてみればその倍を生きてきたことになる。

「一病息災」というが、現役時代はいつ死んでもいいように、毎日、朝まで人と会い、酒を浴びるほど吞んだ。睡眠時間は毎日4、5時間。それでも風邪をひくくらいで、重篤な病気をしたことはない。

よく人は、あの青春時代、子どものころに戻りたいという。私はまったく思わない。藤圭子の歌ではないが、20歳までの私の人生は真っ暗だった。生きているという実感がなかった。

(つづく)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。