【特別寄稿】我々日本人は第2次トランプ政権とどう対峙すべきか~壊れつつある日本政治に対して、『訂正する力』の復権を~(後)

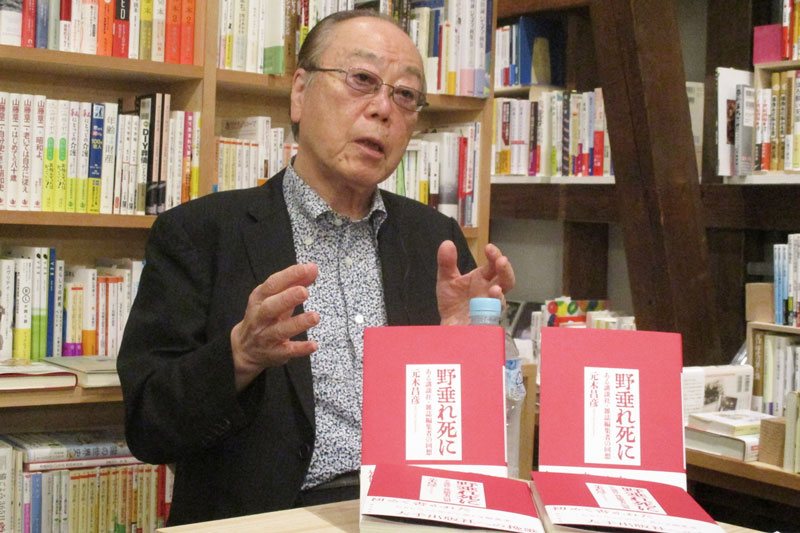

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

この国の将来は、再登場したトランプ政権とどう向き合い、アメリカの植民地状態から脱することができるかにかかっている。自民党一強体制は崩れ、企業間格差は広がり、子どもの10人に1人は満足に食事をとれない国に未来はあるのか。戦後最大の危機を乗り切る術はあるのかを考える。

壊れつつある日本の政治 政治家の劣化を示す大暴言

だが、政治はすでに壊れつつある。否、壊れたといったほうが良いだろう。そのことが昨年秋の衆院選で明らかになった。総裁選挙中に、小泉進次郎が早期解散を主張したのに対して、石破茂は反対し、国会で野党と論戦してから解散すべきだといった。だが、石破は総裁に選ばれた途端、あっという間に解散・総選挙を行うと宣言したのだ。政治家の言葉は、今や羽毛よりも軽くなってしまった。派閥の裏金問題もあったのは間違いないが、自民党が惨敗した本当の理由は、石破茂首相が嘘をついたことに、国民が怒ったからである。少し前は「嘘つきは安倍の始まり」だった。それが「嘘つきは石破の始まり」へと変わったのだ。

だが、政治はすでに壊れつつある。否、壊れたといったほうが良いだろう。そのことが昨年秋の衆院選で明らかになった。総裁選挙中に、小泉進次郎が早期解散を主張したのに対して、石破茂は反対し、国会で野党と論戦してから解散すべきだといった。だが、石破は総裁に選ばれた途端、あっという間に解散・総選挙を行うと宣言したのだ。政治家の言葉は、今や羽毛よりも軽くなってしまった。派閥の裏金問題もあったのは間違いないが、自民党が惨敗した本当の理由は、石破茂首相が嘘をついたことに、国民が怒ったからである。少し前は「嘘つきは安倍の始まり」だった。それが「嘘つきは石破の始まり」へと変わったのだ。

今回の衆院選では、2つの政党が議席をもったことも話題になった。「選択的夫婦別姓制度の導入や同性婚などに反対。移民排斥」と主張している参政党が3議席。安倍政治の理念的な部分を色濃く打ち出した日本保守党がやはり3議席を獲得した。

日本保守党の代表は安倍晋三に近かった作家の百田尚樹だが、早々に“舌禍事件”を起こしてしまった。自身のYouTubeチャンネルで、出生率を上げる案として、「女性の大学禁止。25歳以上は結婚禁止。女性は30歳以上になったら子宮摘出」と、とんでもない発言をしたのだ。

たしかに「これはSFやで~」といってはいるが、公党の代表ではなくても、人間として絶対いってはいけない大暴言である。百田は謝罪したが、この謝り方がまた酷い。「聞いていた人が不快に思うということで発言を撤回して謝罪する」(共同通信11月10日付)。謝罪すべきはこの国の女性全員であるはずだが、百田という人間はこの発言が女性蔑視だとは考えてもいないのだろう。

もはや政治の劣化などという生優しい言葉では、今の日本の政治の混迷、腐敗は語れない。そう遠くない時期に、トランプのような人間が出てきて、「Make Japan Great Again」を連呼し、強い日本を取り戻せるのは自分しかいないと自称する人間が現れてくると思う。今の政治に倦んでいて、「なんでもいいから変えてくれ」と付和雷同する日本人は、あっという間に熱狂し、投票するはずである。

昔から、アメリカで起きたことは日本でも起きるといわれてきた。安倍元首相はトランプ型政治をやろうとしたが、根が“ひ弱な花”だったため成功しなかったが、アメリカ人よりも日本人の方がトランプ型政治家に弱い素地は十分にある。

『訂正する力』を取り戻せ 民主主義の危うさ

考えれば考えるほど、この国の未来は暗い。だが、我々は生きていかなければならない。ではどう生きたらいいのだろうか。

そんなことをあれこれ悩んでいたところ、一冊の本と出合った。思想家の東浩記の『訂正する力』(朝日新書)がそれである。訂正する力とは、「過去との一貫性を主張しながら、実際には過去の解釈を変え、現実に合わせて変化する力――過去と現在をつなげる力です。持続する力であり、『正しさ』を変えていく力でもあります。そして、分断とAIの時代にこそ、ひとが固有の『生』を肯定的に生きるために必要な力でもあるのです」と表紙の折り返しにある。

と『訂正可能性の哲学』(ゲンロン、2023)

東にいわせれば、社会学者の宮台真司の「加速主義」がいっているような「日本はいったんとことんだめになって、そこから再生すべきだ」という考え方は、「単純な考え方だ」と退けている。これは個人の話にすれば、老いを否定する、もう一度若くなりたいということと同じで、否定しても意味がない。昔の過ちを少しずつ正していく、それが老いるということだというのである。

「日本には、まさにこの変化=訂正を嫌う文化があります。政治家は謝りません。官僚も間違いを認めません。一度決めた計画は変更しません。誤る(あやまる)と謝る(あやまる)はもともと同じ言葉です。いまの日本人は、誤りを認めないので謝りもしないわけです。(中略)過去と意見が変わっていれば、それだけで負け。そういう判断基準が若手世代を中心に広く受け入れられています。このような状況では、謝るどころか、議論を通じて意見を変えることすらできません」。とことんだめになる、世の中をリセットする、この国ではこうした幼稚さばかりがもてはやされていると東はいう。

だが、もともとはこの国にも訂正する力が備わっていたという。東は明治維新がその典型だというのである。「明治維新はリセットではありません。王政復古なのですから。しかし単なる復古でもない。攘夷はいつのまにか開国になった。過去の全否定でもなければ全肯定でもない、第三の道を歩んで成功を収めたのが明治維新なのです」。東は民主主義とはもともと怖いものであるという。「なぜなら、民意はまちがうし暴走するからです。この両義性を理解することが重要です。二院制にしても三権分立にしても、まさにこのような暴走を防ぐためにつくられたものです」。だからリセットは危険で、保守的に見えても過去の訂正のほうが良いと主張している。

戦後日本の豊かさの本質 未来にいかに受け継ぐか

このようななかで加害の記憶や平和という言葉が忘却され、すっかり色あせ、議論が抽象化してしまったため、改憲か護憲か、軍国主義か反日か、歴史修正主義か自虐史観かといった「空中戦」ばかりをやるようになってしまったというのだ。

「それゆえ、いま日本に求められるのは平和主義の『訂正』だと思います。戦後日本の平和主義を受け継いだうえで、内実を変えて未来に引き継ぐ。そのために訂正する力を使う」のだという。軍備増強と平和外交は矛盾しないと東はいう。要諦は「日本を侵略したいと思わせないこと」で、一方で軍備で睨みをきかせながら、他方で、アニメやゲームを輸出し、世界中から観光客を招くことなどで両立できるというのだ。

私は軍備増強には反対の立場だが、日本のもつ豊かな文化を平和に結び付けるという発想は頷ける。東は、「平和とは喧騒があるということです。そしてその喧騒の正体は、社会が政治に支配されていないことにある。政治とは無関係な話題でも大騒ぎできることにある」として、オタク文化を例に出す。「そんな脱政治的な生き方がかくも広がっていたということ、それこそが逆にいかに日本が平和だったかを示していたと考えています。戦後日本は長いあいだ、政治の外側に大変豊かな『喧噪』の世界をつくり続けてきたわけです」。

たしかに、戦後の歴史を見ても、政治が表にしゃしゃり出てくる時代は不幸な時代であった。とくに2000年以降、小泉純一郎政権から安倍一強政権を経て岸田文雄政権まで、政治が大きな顔をして表に出しゃばり、国民の生活は疲弊していった。安倍晋三は首相時代、戦後体制から脱却し本来の日本を取り戻そうといった。

だが、東のいうように、何もかもリセットやなかったことにするのではなく、それを少し訂正するという考え方で、前に進んでいくと考えるほうが、日本人には受け入れやすいかもしれない。まだ生煮えの東の論理だが、もっと深めていくことによって、この混迷の時代を生き抜くヒントになるのではないか。

この国には現在、少子高齢化、すぐそこまできているといわれる巨大地震、デジタル化、再生エネルギー産業の立ち遅れ、発展途上の女性の社会進出を含めた多様化への対応の遅さなど、難問が山積している。そこに再びトランプという“厄災”が降りかかってくるのだ。こうなったら、政治家はいざ知らず、我々だけでも、トランプの繰り出す無理難題に「ノー」といえるよう腹を括るしかあるまい。大げさすぎると読者からお叱りを受けそうだが、これからの4年間は、日本という国の浮沈がかかった、戦後最大の正念場になりそうな気がする(文中敬称略)。

(了)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長 。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長 。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。