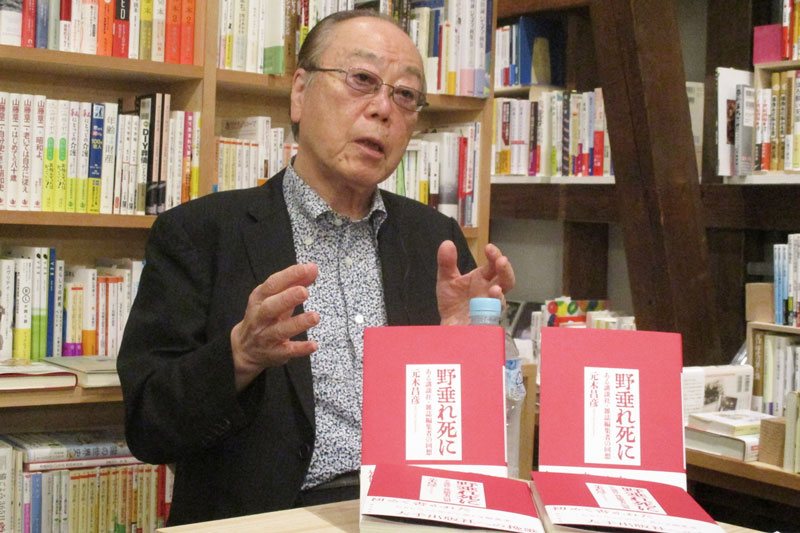

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

日本が再び戦争への道を歩み始めた。戦後何度もいわれてきたことだが、高市早苗総理の誕生で真実味を帯びてきたことは間違いない。日本人は、メディアは、その流れを止めることができるのか。

編集者としての充実と戦後日本の平和な80年

出版社に入り編集者という仕事を覚え始めると、これほど面白い職業はないと思えてきた。何をやっても仕事になるからだ。女と遊ぼうが、深酒しようが、映画や演劇、ベトナムに旅行しようが、そのすべてが仕事に結び付く。

全員とはいわないが、会いたかった長嶋茂雄、高倉健、吉永小百合にも会えたし、一緒にメシを食えた(吉永とはすれ違いに言葉を交わしただけだったが)。

政治家から山谷の日雇い労働者まで、膝突き合わせ酒を酌み交わしながら、四方山話ができた。

私は今でも、「編集者こそ世界で一番面白い仕事」だと思っている。私の後輩たちはそうは思っていないようだが…。

年寄りの繰り言はこれくらいにして、今月の本題に入ろう。

今年は昭和100年、戦後80年。

1970年、私が出版社に入ったころ、『戦争を知らない子どもたち』という歌が流行った。「戦争が終わって僕等は生まれた 戦争を知らずに僕らは育った」(作詞・北山修、作曲・杉田二郎)という歌詞がある。

私はまさに戦争が終わった直後に生まれたが、戦争をまったく知らないわけではない。

私は、疎開していた母方の親戚である新潟の雪深い町で生まれた。そこから横須賀に移り、はっきりは記憶していないのだが、3歳くらいのころに東京の中野というところへ引っ越してきた。以来今も私はその家に住んでいる。

中野駅は当時としては珍しかった「高架」だった。駅に降り立つと、新宿方面まで一面の焼け野原だったことをはっきり覚えている。

私の家はかろうじて空襲で焼けずに残っていたと記憶している。近くにある公園にはバラックが立ち並び、大勢の焼け出された人たちが公園の水道の前に行列していた。

戦争の残骸はそこここに残っていた時代。だがオヤジたちの世代が焼け跡から立ち上がり、高度成長を成し遂げ、世界第2位の経済大国にまで押し上げた。

もちろん、オヤジたちを引き継ぎ我々世代も馬車馬のように働いた。それを後押ししたのは「戦争放棄を高らかに掲げた新憲法」であったことは間違いない。

朝鮮戦争やベトナム戦争があり、沖縄の米軍基地から爆撃機が飛び立ったが、日本人が駆り出されて戦争のただなかに放り込まれるということはほとんどなかった。

以来80年。日本の歴史上でも珍しい「戦争のない時代」が続いたのである。

団塊の世代と呼ばれる大集団がみな75歳以上の高齢者になった。あと10年もすればその世代もほとんど消え去るだろうが、幸せなことに「戦争を知らない」まま生きて死ぬのである。

だが、そんな幸福な時代は終わりを告げようとしている。「新しい戦前」という言葉が流行語になり、憲法九条を改悪して自衛隊を戦争のできる軍隊と認めようという動きが急である。

そして先の参議院選で「日本ファースト」を掲げたウルトラ保守の参政党が急伸した。

惨敗した自民党は、保守層の支持を呼びもどそうと、安倍晋三元総理の“秘蔵っ子”で、考え方は参政党と同じゴリゴリ保守の高市早苗を担ぎ上げ、総理に据えたのである。

国民の多くは「初の女性総理」というキャッチフレーズに騙され、世論調査では支持率80%を超すと報じたメディアまであった。

異常というより“異様”なサナエ人気である。

ガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止や子育て世代に2万円給付、電気・ガス料金の補助を一般家庭で計7,000円相当の負担減とするなど、矢継ぎ早の積極財政が好感をもって受け入れられているのだろうが、選挙のための財源を無視したバラマキとの批判の声も大きい。

だが、高市早苗の人気取り政策は功を奏しかけていた。あの「失言」がなければ。

高市政権の台頭と“社会戦争”としての保守化の波

11月7日、国会で立憲民主党の岡田克也が、高市が首相就任以前にいっていた「中国による台湾の海上封鎖が発生した場合、存立危機事態になるかもしれない」という発言を取り上げて、「どういう場合に存立危機事態になるのか」と迫った。

11月7日、国会で立憲民主党の岡田克也が、高市が首相就任以前にいっていた「中国による台湾の海上封鎖が発生した場合、存立危機事態になるかもしれない」という発言を取り上げて、「どういう場合に存立危機事態になるのか」と迫った。

それに対して高市は、「あらゆる事態、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要」「有事もいろいろなかたちがございましょう。戦艦を使って武力行使をともなうものであれば、どう考えても存立危機事態になり得るケースと考えます」と答えたのである。

岡田が「軽々しく存立危機事態というべきではない」と指摘したが、高市は聞き入れなかった。

「存立危機事態」とは、2015年成立の安全保障関連法に出てくる法的用語で、同盟国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かす事態を指す。そうした状況では、脅威に対応するため、自衛隊が出動できるとしているが、これまでの総理はあいまいな答弁に終始していた。

だが、高市が持論を隠すことはなかった。「強い宰相」を気取って見せたのだろう。この発言に対して中国が猛反発したのは当然であった。

習近平国家主席からの指示であることは明白だが、発言の撤回を求め、数々の対日制裁を矢継ぎ早に打ち出し、国内でも日本人によるデモが官邸を取り巻いた。

就任早々の祝福ムードは一転した。だが今、原稿を書いている時点で、高市がその発言を撤回する動きはないようだ。

「綸言汗のごとし」。高市は総理の一言がどれだけの重みをもつものかを、いまさらながら身に染みていることだろう。

この重大発言は、岩盤支持層であるウルトラ保守層が離れつつある焦りが高市にあったため、その層へ向けた「決意表明」だったと、私は考えている。

日本の仮想敵国が中国であることは間違いない。その中国への強硬姿勢を示すことで、高市が憧れているという英国のマーガレット・サッチャーを真似てみたのであろうが、中国の反発がここまでとは考えていなかったのであろうが…。

一国の宰相としては失格である。

しかし、高市早苗や参政党を生み出した「保守層」といわれる支持者たちが、なぜここへきて急速に多くなってきたのかを考えなくては、この国の行く末は「危うい」といわざるを得ない。

同じ敗戦国であるドイツでは、だいぶ前から極右政党が勢力を拡大していることが話題になっていた。

だが、この日本では、大量の移民が入り込み、日本人から職を奪って社会問題化しているわけではない。東西ドイツの格差問題もない。

経済的不安と物価高はあるが、だからといって「日本ファースト」や「中国、撃ちてし止まむ」という空気が国内に充満するという状態ではない。そう私は思っているのだが、なぜ、保守というより極右といったほうが我々世代にはピンとくる風潮が急速に蔓延していったのだろうか?

それを考えるうえで参考になるのがシンガポール国立大学准教授・益田肇の『人びとの社会戦争 日本はなぜ戦争への道を歩んだのか』(岩波書店刊)である。

まだ読み始めたばかりなので、朝日新聞(11月22日付)「好書好日」の酒井啓子の書評から引用してみたい。

「居心地が悪い。読んでいて、気持ちがざわざわする。それは本書が読者に、太平洋戦争の責任を突き付けるからだ。普通の人びとに、戦争は軍部や『上層部』の横暴のせいだとして、安全な地に逃げ込むことを許さないからだ。

太平洋戦争とそれに先立つ時代、総動員体制と統制強化のなかで、人々は圧政にあえぐ無力な犠牲者だった…。

こうした見方に真っ向から異議を申し立てるのが、本書である。政府も軍も、ぎりぎりまで戦争回避を模索した。だが開戦を後押ししたのは『世間』であり、妥協したら『内乱』が起きるのではとの『世情』への不安だった。

著者はいう。日本社会は、個人主義や多様性の開花を享受し、ときに『エロ・グロ』までに発展する『解放の時代』と、それをよく思わない、『あるべき姿』の喪失を嘆き『らしさ』(日本らしさや男・女らしさ)と『一体感』の回復を求める社会保守運動とが、繰り返し戦いを繰り広げてきた。それが本書のいう『社会戦争』で、政府・軍による国家間戦争と並行して、人びとは社会戦争を戦ってきたのだという。

草の根社会保守を求める人びとにとって、戦時下の引き締め、八紘一宇(はっこういちう)や大政翼賛会に見られる差異や対立の否定は、国家から押し付けられたのではなく、彼らが『社会戦争』に勝利し『一体感』を確立するための格好の機会だったのだ。人びとにとって戦争は、帝国領土拡張のためでも『興亜の大業』のためでもなく、あくまでも『統一ある秩序と調和を回復すること』、つまり『らしさ』を取り戻すための道具だった」

こうした高揚が今再び始まっているというのである。益田は、「『君たちはどう生きるか』(吉野源三郎著)の再々ブームを挙げ、30年周期の『引締めの時代』が2020年代にあたると指摘する。『今』を強く意識しつつ、著者は『何が争われているのかを私たち自身が見つめなおすこと』の必要性を強調する」

平和憲法否定。夫婦別姓否定。マイノリティー否定。高市を支持したのは「世間」であり、日本らしさを取り戻そうという“空気”のなかで高市政権は生まれたのだ。

高市の中国挑発発言は、彼女が考えに考え抜いた末に口に出したものであり、中国がどのようなリアクションをするかも想定していたはずだろう。

中国と敵対することで、反発する国内の「世間」を味方につけ、再び保守王国をつくろうというのが「高市戦略」であるとすれば、今のところ、彼女の思惑通りに事は進行しているといってもいいだろう。だが、「危険過ぎる賭け」であることは間違いない。(文中敬称略=以下次号)

(了)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。