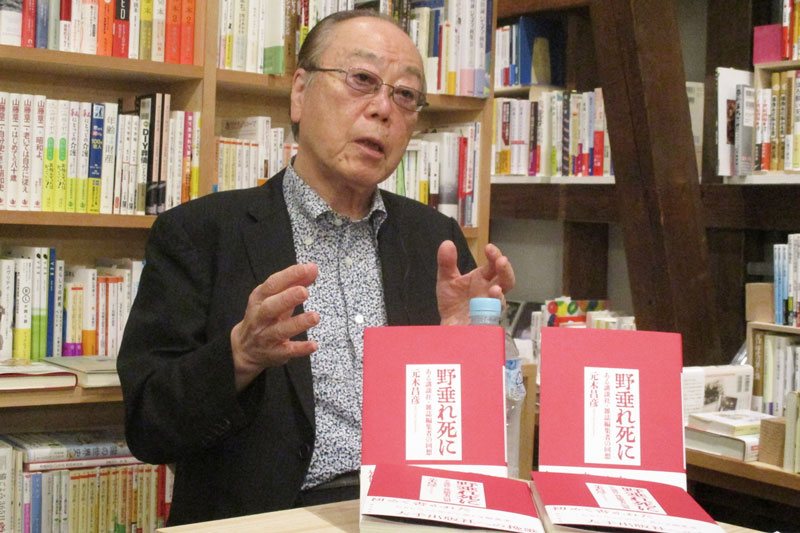

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

既成のメディアがかつての力を失っていく現状をどう変えていったらいいのか。その答えがアメリカにあった。

日本の異常なメディア信頼とリテラシー欠如

日本では、ここまで露骨ではなかったが、安倍晋三(故人)が首相時代には、読売新聞の渡邉恒雄(故人)をはじめとして、メディアの幹部たちが挙って安倍の寵愛を求め、すり寄っていたことは記憶に新しい。

興味深いデータをニューズウィーク日本版(3月26日(水)11時40分)が報じている。舞田敏彦(教育社会学者)がこう書いている。

「日本人のマスメディアに対する信頼度は高い。2017年から2022年に実施された『第7回・世界価値観調査』によると、日本人の66.6%が『テレビは信頼できる』、71.5%が『報道機関は信頼できる』と答えている。アメリカ人の信頼率(順に22.6%、29.7%)と比べるとかなり高い」

ベトナムやバングラデシュと同じレベルである。この国のマスメディアが国民の信頼にこたえて真実を報じようと日夜額に汗し、靴底を減らして取材をしているのならば、これだけの信頼を得ているのはわかる。

だが、実際は有力タレントたちに自社の女性を“上納”することに時間を浪費したり、文春やしんぶん赤旗のスクープを恥ずかしげもなく後追いしたりしているのが実態である。

信頼度が落ちるのが当然なのだが、そこにはこういう理由があると舞田は指摘する。

学校教育のなかでメディアに対するリテラシーを教えていないからだ。そのためにメディアからの情報は常に正しいものだと受け入れ、批判的に考える思考が養われていないのだ。

しかし、SNSなどには「メディアに批判的な言説」が溢れているではないか? というかもしれない。それも同じなのではないか。自分が好きなネットの有名人の言説を、これまた無批判に受け入れてしまうのである。

舞田は、「批判的思考が育まれない一方で、報道機関への信頼度は高い。言い方がよくないが、最も思想統制されやすい国なのかもしれない。メディアが一方的に大量伝達する情報によって、思想や心理を簡単に操作される危険がある」と述べている。

この国にトランプ型の指導者が出てきて報道統制を押し付けてきたら、ヒットラー政権下のドイツ人のように、何も考えずに受け入れてしまうのではないか。考えてみれば恐ろしいことである。そうさせないためには、真っ当な報道機関を育てなければいけないのだが、事はそう簡単ではない。

サブスタックに見る新たなメディアの可能性

アメリカでは、既成のマスメディアではなく、新しい仕組みのメディアをつくる試みが始まり、大きな力になってきているとニューズウィーク日本版(4月17日(木)10時12分)が報じている。『「サブスタック」の成長が止まらない…アメリカ発・定期購読型メルマガの正体』というタイトルである。

アメリカでは、既成のマスメディアではなく、新しい仕組みのメディアをつくる試みが始まり、大きな力になってきているとニューズウィーク日本版(4月17日(木)10時12分)が報じている。『「サブスタック」の成長が止まらない…アメリカ発・定期購読型メルマガの正体』というタイトルである。

「サブスタックは17年にサンフランシスコで誕生した定期購読型のニュースレター配信プラットフォーム。現在5万の利用者が、ここでニュースレターやポッドキャストや動画を発信し収益化している。

そのトップ10を合計すると、売上は年間4,000万ドル以上。政治および報道部門では、30以上の利用者が年に少なくとも100万ドルを稼ぐ。

政治部門第3位の『ブルワーク』は、反トランプの立場を貫く保守の論客ウィリアム・クリストルらが設立したメディア企業。月額10ドルでコンテンツを提供し、24年は600万ドルを売り上げた」(同誌)

大統領選投票日前後の1週間で、サブスタックは史上最高の成長を記録し、有料購読者は82%増加し、アプリの使用も25%上がったという。

「サブスタックで発信するのが、生き残る唯一の手段だとジャーナリストたちはいうが、その見方は間違っていない」と、同社の政治部門を統括するキャサリン・バレンタインは語っている。

「トランプ政権復活がニュース消費を押し上げると、従来型メディアは期待していたかもしれない。だが消費の増加分は、サブスタックのほうに流れ込んでいるようだ。CNNやMSNBCは『トランプ効果』を見込んでいたはずだが、実際に追い風を受けたのはサブスタックだった」と、バレンタインは話す。

大きな要因は、報復やアクセスの喪失を恐れる主流メディアが、トランプに譲歩していることだという。トランプに名誉毀損で訴えられたABCが昨年12月、1,500万ドルを支払うことで和解したのが良い例だ。

「その結果、購読者がサブスタックに大移動している。しかも、彼らは1件のコンテンツだけでなく、5~6件を定期購読する。

ワシントン・ポスト紙の著名コラムニスト、ジェニファー・ルービンは今年1月に退職し、MSNBCのご意見番を辞した元外交官ノーム・アイゼンとともに、サブスタックで『コントラリアン(逆行者)』を立ち上げた。配信開始後12時間で有料購読者は1万人に到達。現在の総購読者数は54万4,000人以上だ。

ワシントン・ポストの風刺漫画家で、ピューリッツァー賞を受賞しているアン・テルナエスも1月に辞職を発表した。アマゾン創業者で、同紙オーナーのジェフ・ベゾスを皮肉る漫画の掲載を拒否されたことが原因だ。今ではサブスタックで作品を発表し、購読者は9万人に上る」(同誌)

同じことがこの国でできるかどうかはわからない。多くの国民から支持されるような言論人がいない、日本語圏の狭さなど、難しい点は多々あるが、しかし、座して死を待つより、できることは何でもやってみるしかない。

それほどこの国のマスメディアは危機に瀕しているのだから。

(了)

(文中敬称略)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。