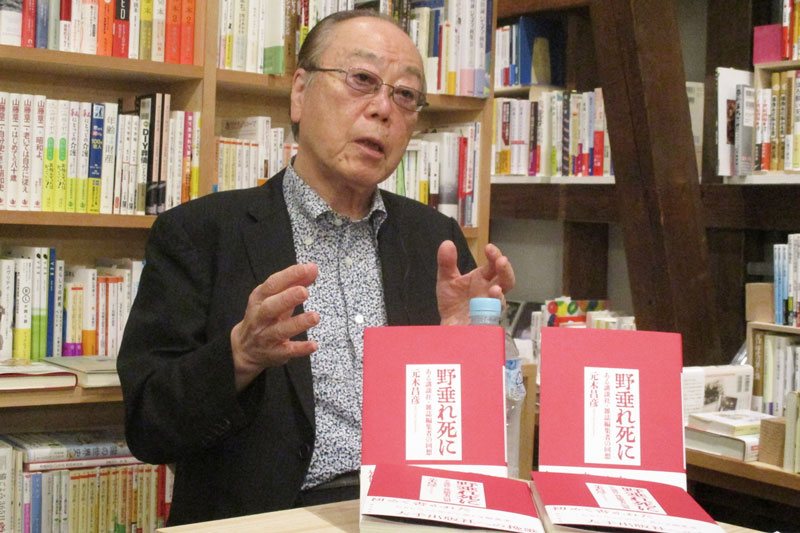

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

IT革命は18世紀の産業革命に匹敵すると、よくいわれる。そのなかから生まれたAI(Artificial Intelligence)」は、人知を超え、最終的には人間を支配するようになるという。それは人間にとって幸せなことなのだろうか。

人間の対話に介入するAI

──どういうことですか。

「民主主義とは対話による合意形成です。しかし何百万の人が何千キロにわたって広がっている状態では対話は難しい。だから大規模な民主主義はなかなか生まれませんでした」

「しかし、新しい情報技術が生まれ、新聞を皮切りに、その後ラジオやテレビ、そしてインターネットが登場します。それによって、広い範囲で人々が対話することが可能になった。外交政策や経済政策を議論できるようになった。これで多くの人や組織が意思決定に関与できるようになったのです。しかし近年、この人間同士の対話にAIなどのエージェントが大量に入り込み影響を与えている。『偽の人間』によって民主主義の土台が崩されています」》

プーチンロシア大統領やトランプ米大統領、習近平中国国家主席などよって民主主義が危機に陥っている。なかでもAI開発でリードしているアメリカが危険だという。

《「アメリカは世界最大の経済力と軍事力をもち、AI開発でもリードしています。アメリカが国際秩序の維持や人権、平和の価値を守ることにコミットしていたときは、それは良いことでした。しかし自国の力のみを高め、より多くの領土を征服することだけを考える帝国的な国家へと変わってしまえば、世界にとって大きな脅威となります」

「21世紀初頭の国際秩序は、ある重要な原則の上に成り立っていました。『強い国が、単に自国の方が強いからといって弱い国を侵略することは許されない』というルールです。もちろんこの国際秩序にも問題はありましたが、歴史上最も平和な時代を生み出しました。今、この秩序は崩壊しつつあります」》

戦争のかたちもAIが変えてしまっているという。

《「またAIが戦力バランスを変えてしまいます。高度なAIを手にしたら、今の戦車や戦闘機などはすべて時代遅れになる。すでに変化は生じています。人間には不可能なレベルの情報処理をAIが実施し、戦場での標的を選んでいます」》

早速、彼の『NEXUS情報の人類史』(上下=河出書房新社)を読んでみた。興味深い指摘が多々あるが、この言葉に筆者のAIが持つ独自性と危うさが集約されているように思う。

「これまでは、歴史上どの情報ネットワークも、人間の神話作者と官僚に頼って機能してきた。粘土板やパピルスの巻物、印刷機、ラジオは、広範におよぶ影響を歴史に与えたが、あらゆる文書を作成し、それを解釈し、誰を魔女として火あぶりにしたり、誰をクラークとして奴隷にしたりするかを決めるのは、常に人間の仕事だった。

ところが今や、人間はデジタルの神話作者や官僚を相手に回さなければなくなる。二一世紀の政治における最大の分断は、民主主義政権と全体主義政権との間ではなく、人間と人間以外の行為主体との間に生じるかもしれない。

あたらしいシリコンのカーテンは、民主主義政権と全体主義政権を隔てる代わりに、全人類を、人知を超えたアルゴリズムという支配者と隔てるかもしれない。独裁者たちさえ含め、あらゆる国のあらゆる分野の人が、気がついたときには人間のものとは異質の知能(エイリアン・インテリジェンス)の奴隷者になっていかねない。

エイリアン・インテリジェンスは私たちのやることなすことすべて監視できるが、私のほうはエイリアン・インテリジェンスが何をしているのか、ほとんど何もわからない」

技術の進歩がもたらす“暗黒の未来”

ジョージ・オーウェルの『1984』では、ビッグ・ブラザーが率いる党が支配する全体主義的近未来が描かれたが、それよりも薄気味悪い世界が到来するというのである。形もわからず声さえ聴けないAIなるものに支配される世界というものを、私は描くことができない。

ジョージ・オーウェルの『1984』では、ビッグ・ブラザーが率いる党が支配する全体主義的近未来が描かれたが、それよりも薄気味悪い世界が到来するというのである。形もわからず声さえ聴けないAIなるものに支配される世界というものを、私は描くことができない。

少し前に、シンギュラリティという言葉が盛んに使われた。AIが人間の知能を上回り、自己改善を繰り返すことで、人類の理解や予測を超えた技術革新が起こる時点のことで、2045年ごろにAIが人間の知能を上回ると予測されている。

しかし、このスピードなら、20年もかからずにシンギュラリティが起きるかもしれない。しかし、日本を含めて世界は、AIを進化させることには熱心だが、AIが人知を超えたときどうすればいいのか、まったく考えてはいないのだろう。

AIが論文を書いてくれる。AIが高度な数学の問題を解いてくれた。AIによる新聞が発売された。AIに画像を取り込んだら、瞬時に動画にしてくれた。AIが話し相手になってくれた、などなど。

しかし、世界中で競い合っているAI開発の行き着く先は、SFなどでも描いたことのない「暗黒の世界」なのかもしれない。

そう考えると……、夜も眠れない。

(了)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。