戦後80年、メディアと記憶の行方~雑誌が雑誌であり得た時代があった(後)

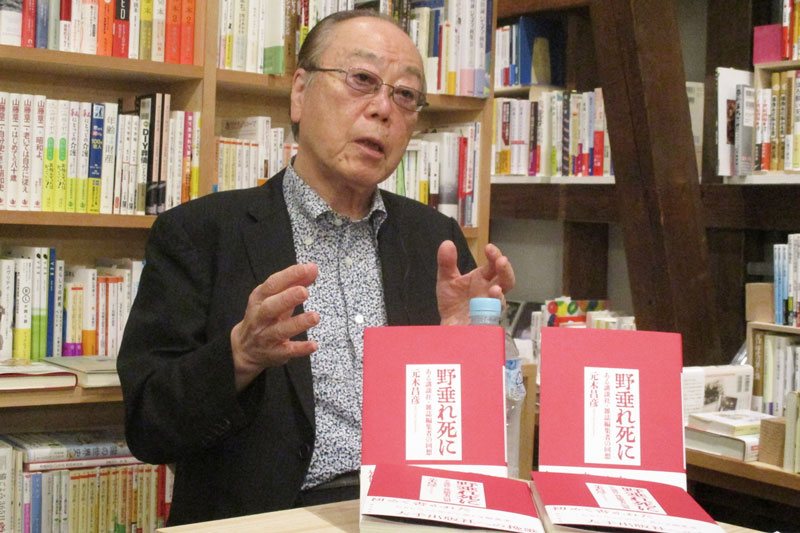

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

私は雑誌が活況を呈していた1990年代に編集長を務めていた。幸せな時代だった。だが、世の中が“寛容”を失い、雑誌にも徳目を求めるようになっていったため、雑誌は雑誌らしさを失っていった。(文中敬称略)

『BUBKA』の狂騒と編集の暗部

私も週現時代に「ヘア・ヌード」という珍妙な言葉を生み出して、ヘア・ヌードブームを巻き起こしたが、そんなレベルではない雑誌が2誌あった。

その1つは『BUBKA』、今1つは『噂の真相』である。『噂真』についてはご存じの方もいるだろうが、『BUBKA』はさほど知名度はないが、「ハチャメチャ」ぶりでは群を抜いていた。この雑誌を超えるものは今後出てこない。

96年白夜書房からパチスロ必勝ガイドの増刊としてVolume 1が発行され、隔月刊から翌年に月刊となった。

この雑誌の栄枯盛衰を見てきた樋口毅宏が書いた『凡夫 寺島知裕。 「BUBKA」を作った男』(清談社Publico)からいくつか紹介してみよう。

人気アイドルの「ヤバい写真」を売り物にしたが、大手事務所の人気タレントたちが集団で訴えてきたため『裏BUBKA』をつくった。そこでは、ヤクザの絶縁状を掲載したり、他人の免許証と保険証で金を借りたりという“悪ノリ”をしたが、ついには慶應を出て入ってきた新人を「売り専バー」に送り込んだという。

「○○(本では実名)が気がかりだったのは同性とセックスの経験がないことだった。取り急ぎ高田馬場のハッテンバに足を踏み入れてみた。数分後には会ったばかりの武骨そうな男の精を口で受けた」

そのほかにも「新宿アルタ前で、パンツ一丁でリルケを朗読」などがあるが、次第にマンネリ化すると、記者を精神病院に入院させたり、極めつけはカラスや皇居のお堀の鯉、はては猿まで食べる企画を立案、実行したというのである。そして雑誌は売れた。

樋口はこう書いている。

「こうした状態(状況)のとき、人はよく『おもちゃ箱をひっくり返したような』という比喩を使う。あながち間違ってはいないだろう。しかしそれが『おとなのおもちゃ』だった場合どうなるか。毎日が目も当てられないグロテスクな祭典と化した」

私は、これらの企画の倫理的な是非はともかく、人間が日頃隠し持っている「暗部」を誌面化した編集力とバイタリティに驚嘆せざるを得ない。

当然ながら、今だったら良識派のマスメディアやSNSで批判が殺到して、雑誌が潰れるどころではなく、版元まるごとなくなってしまうのだろうが…。

『噂の真相』が残したもの

今1つは『噂の真相』である。ジャーナリストの青木理がサンデー毎日(8/17・24日号)でこの雑誌について書いていたので紹介してみたい。

『噂の真相』は月刊誌で、岡留安則が1979年に創刊し、2004年に休刊している。やめたのは経営難ではなく、部数も雑誌への評価も最高のときに、岡留はスッパリ休刊してしまったのである。

休刊した本当の理由は、名誉棄損の賠償額が年々高額化してきたためであった。何しろ、今の文春などが大人しくみえるくらい、毎号、スキャンダルのてんこ盛りで、しかも、裏取りをほとんどしないで載せてしまう記事も多かった。

それだけではなかった。読者などから寄せられる真偽不確かな情報を、見開きページの左右に一行ですべて載せていたのである。

私は何度か岡留に、「あの一行情報は止めたほうが良い」といったが、岡留はニヤリと笑って去っていくだけだった。

今だったら山のような名誉棄損裁判を抱え、賠償金で潰れるだろう。

確かに、青木のいうように、ジャニー喜多川の性加害問題やバーニングの周防郁雄などの大手芸能プロの闇を突いたり、現役総理の大学時代の不始末を暴いたり、有名作家の不倫報道など、「反権力スキャンダル雑誌」を標榜して、書きたい放題だった。

自分のいる新聞、テレビ、雑誌ではできないことをやってくれる雑誌だという評価は、メディア人のなかでは高かった。

『噂真』の誌価を高めたのは、1999年5月号に東京高等検察庁検事長・則定衛の愛人スキャンダルを掲載したことだった。朝日新聞が後追い記事を一面トップで掲載して、則定は辞職に追い込まれた。

それを機に『噂真』の評価が上がり、部数も文藝春秋の次という売れ行きになり、それまでは寄稿者や対談に出ていた人間にも謝礼を払ったことがなかったらしいが、出すようになったという。

そんな順調なときに休刊し、岡留は沖縄に移り住んでゴルフ三昧だったらしい。私にも「沖縄に来ない?」と声がかかったが、果たせないうち2019年に亡くなってしまった。

青木がまだ共同通信社にいたころ、岡留からこういわれたという。

青木がまだ共同通信社にいたころ、岡留からこういわれたという。

「青木クンのような大手メディアの記者が書くべきことを書かないから『ウワシン』は成立しているんだ。もしキミたちが書くべきことを全部きちんと書けば『ウワシン』なんてお役御免、たちまち消えてなくなるさ。むしろそのほうが嬉しいんだけどね、オレは」

私は、岡留からこのような言葉を聞いたことはない。もともと、岡留というのはジャーナリズムはこうだ、ジャーナリストはこうあらねばならないという男ではなかった。

彼の凄さは、たとえ暴力団が書かれたことに怒って編集部に殴り込んできても、動ずることがなかったことだった。岡留の最大の強味は「人たらし」だったと思っている。どんな相手でも、「岡留のファン」にしてしまうのだ。これは誰にもできない岡留の能力だった。

青木は、メディアがやるべきことをやらずにいたために、オウム真理教のような事件が起き、極右政党が跋扈する事態を招いたとして、

「ならば、再び岡留の台詞が脳裏に浮かぶ。もちろん岡留が現状を見通していたはずはないし、メディア環境は一層悪化して困難さも増しているが、それらを承知で記せば、岡留の台詞にはいまに通じる部分があるように思う。『陰謀論や排外主義が蔓延ってしまっているのも、キミたち大手メディアの連中が書くべきことを書かず、愚劣な陰謀論者や排外主義者を増長させてきたからじゃないのか。もう『ウワシン』のような媒体はないんだから、キミたちが歯を食いしばって書くしかないんじゃないか』と」

私には『噂真』が現在まで存在し得たとは思わない。文春が朝日新聞化して、週刊誌としての活力が失われてしまった今、「所詮噂なんだからそう目くじら立てないで」というやり方が罷り通るわけはないからだ。

いま『噂真』があれば、岡留なら、今の時代に一石を投じてくれるのではないか。そう思うのは幻想だと私は思う。

しかし、初期のころから岡留を資金的に援助し、『噂真』休刊を惜しんだノンフィクション作家の本田靖春が、『我、拗ね者として生涯を閉ず』(講談社)に刻んだ、この言葉だけは忘れないようにしたいと思っている。

「記者はおのれを権力と対置させなければならない。これは鉄則である。権力の側に身をすり寄せていけば、そうでなくても弱い立場の人びとは、なおのこと隅っこに追いやられるのである」

(了)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。