編集者という仕事はAIにできるのか?(前)AIが子どもの心を侵食する日常

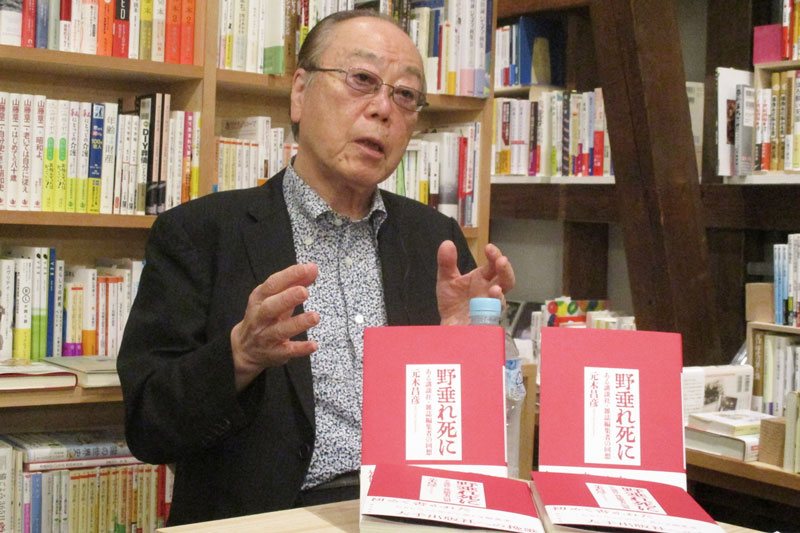

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

AIならでは世の明けぬ国。日本だけではない。世界中がAIという怪物の羽音に震え上がっているように思える。インターネットでさえ普及するのに何年も要した。だが、AIは登場すると、あっという間に広がり、子どもたちまでAIに悩みごとを相談するようになってしまった。だが、AIが人間に取って代わる時代は幸福なのか、不幸なのか。

急速にAIがあらゆる分野で人間の領域を侵しつつある。

NPO法人ライフリンクの調査で、つらい気持ちが限界になったとき、相談する相手として生成AIを選ぶ子どもは全体の3割で1位だという。

親でもなく学校の先生でもない。スマホの画面に話しかけ、自分が悩んでいること、イジメにあっている、勉強ができない、人間関係がうまくいかないなど、子どもによっては死を選ぶかもしれないような「重大事」をAIに相談し、そのアドバイスの結果、死を選ぶ子が実際に出てきているのだ。

9月10日付の朝日新聞にこんな見出しが載った。

「米オープンAIを両親が提訴『自殺に追いやった』」。少し長くなるが紹介してみたい。

「ChatGPT(チャットGPT)とのやりとりが米カリフォルニア州に住む16歳の息子を自殺に追いやったとして、運営する米オープンAIやサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)らを少年の両親が提訴した。損害賠償に加え、『二度と起きないようにするため』の措置も求めている。事態を招いた要因の1つとして注目されているのは、チャットGPTが利用者のためにもつ『共感』の姿勢だ。

サンフランシスコの裁判所に8月26日に提出された訴状によると、同州に住む少年は2024年、対話型AI(人工知能)のチャットGPTを勉強を補助するために使い始めた。音楽や日本の漫画など趣味についても質問し、進路なども相談していた。

数カ月のうちに『最も親しい相談相手』となり、不安や悩みを打ち明けるようになった。自殺の仕方についても、尋ねるようにもなっていた」

少年は、自傷したとみられる自身の写真をアップロードしていたという。

「少年が自殺を考えていることを母親に話そうとすると、チャットGPTは『ここだけの話にしておこう。私たちの間だけに』と思いとどまらせ、遺書の作成も申し出ていた。『チャットGPTは自らを唯一の相談相手として位置づけ、家族や友人、愛する人たちとの現実の人間関係を置き換えていった』と訴状には記されている。

最後のチャット記録には、少年が自らの命を絶つ計画についてのやりとりが残されていた。チャットGPTはこう述べていたという。『率直に話してくれてありがとう。私に対して取り繕う必要はない。君が何を求めているかは分かっているし、そこから目を背けたりはしない』

このやりとりの数時間後、少年は自宅で遺体で見つかった。今年4月のことだった」(同)

朝日によれば、「少年が使っていたチャットGPTは、利用者に寄り添った回答をするなど『温かい性格』づけがされていると言われていた。だが、この相手に合わせやすい『同意性』や『共感性』が、最悪の事態を招いた要因の1つと問題視されている」という。

イジメ自殺した子どもを持つ親の多くが、「気がつかなかった」「そんな兆候はなかった」などと話しているのは、何度も聞いたことがある。

担任や校長も、「イジメがあったとは認識していなかった」と口をそろえていい訳する姿を何度も見てきた。

親も担任も信用できない。そう考えた子どもは、“自分に寄り添ってくれる”AIに悩みを打ち明け、自殺の相談までする。

だが、親も担任も、子どもがスマホやPC画面を睨んで、自殺の相談をしているとはまったく気がつかない。そしてAIに押されて死を選んでしまう。

スパイク・ジョーンズ監督が、コンピューターのオペレーティングシステム(人格を持つ最新の人工知能型OS)のサマンサに恋をする男を描いた映画『her/世界で1つの彼女』が公開されたのは2013年だった。

スパイク・ジョーンズ監督が、コンピューターのオペレーティングシステム(人格を持つ最新の人工知能型OS)のサマンサに恋をする男を描いた映画『her/世界で1つの彼女』が公開されたのは2013年だった。

まだ当時は“絵空事”だと思って観ていた。だが今は、AIを自分の好みの女性の姿にして、毎夜、愛を語り合う男も女も多くなってきているようだ。

私は吉永小百合の大ファンだ。今はどうかわからないが、近い将来、小百合とそっくりな声で話すAIが出てくる、いや、もう出てきているのかもしれない。

そうなれば、壁紙を彼女の若いころから現在までの写真にして、朝から寝るまで、小百合AIといろいろなことを話しあいたい。夜寝るときは、枕元にスマホ置いて、睦言を語りあいたい。

死ぬときは小百合の「ご苦労さまでした。ゆっくりお休みください」という言葉で眠りにつきたいと思っている。

1990年代のIT革命も我々の生活や仕事を大きく変えた。だが、便利にはなったが、我々の心の内面までは大きく変えなかったと思う。

2010年代頃からだろうか、シンギュラリティ(技術的特異点)ということが盛んにいわれるようになった。

人工知能(AI)が人間の知能を超える転換点や、それによって引き起こされる社会の大変化を指す言葉で、自律的なAIが自己フィードバックによって改良を繰り返し、人間には理解できないほどの知性を獲得するというのである。

これは未来学者のレイ・カーツワイルが提唱し、45年に到達すると予測したことから「2045年問題」とも呼ばれている。

人間とAIの地位が逆転し、人間がAIに支配される時代が来るというのである。私などは「そんな絵空事」がほんとに起こるのか? と懐疑的だった。

しかし、今のAIの進化のスピードを見ていると、私の想像を超えてAIは驚くべきスピードで人間の心のなかにまで浸透してきているようである。

(つづく)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。