編集者という仕事はAIにできるのか?(後)スマホ2時間条例とAI時代の人間力

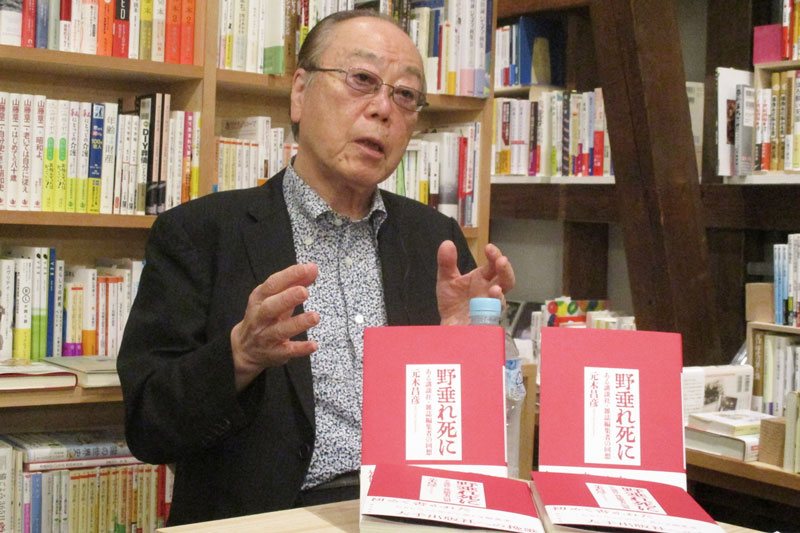

『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏

愛知県豊明市がスマホ利用を「1日2時間以内」と促す条例を可決。スマホ依存が家族関係や健康におよぼす影響に警鐘を鳴らすと同時に、AIが人間の仕事や発想力を侵食する未来を見据え、私たちがどう向き合うかを問う内容だ。

愛知県豊明市は、スマホの長時間の使用は、睡眠不足などの健康面のほか、家族の会話が短くなるなど家庭環境にも影響を与え、子どもの健全な生育を妨げる恐れがあるとして、「すべての市民を対象に、仕事や勉強、家事以外でのスマートフォンやタブレット、ゲーム機などの使用は、1日2時間以内を目安にする」よう促す条例案を賛成多数で可決・成立させた。

10月1日から施行されるというが、市には反対意見が殺到したという。

私は、2時間というのは短すぎて不可能だと思うが、スマホの使用をどの程度にしたらいいのかを、家族で話し合ういい機会になると思うし、主旨には賛成である。

若者だけではなく、いい年をした中年や老人が、歩きスマホをしているのは“みっともない”というより見ていて哀れを催す。

歩く間さえも惜しんでスマホをやるのは、ネットで株を売買している人間か、オレオレ詐欺の手下になって、ぼけ老人を物色するために情報交換している連中ではないのか。

実際、すれ違って相手の画面をチラと見ると、ほとんどが愚にもつかないゲームか、どうということもない友達とのLINEのやり取りばかりである。

私が知る限り、朝の通勤時間にスマホを見ながらぞろぞろ歩いているのは、日本だけではないのか。

スマホに過度に依存すると、もの忘れが激しくなり判断力や意欲も低下する「スマホ脳」になるといわれている。

スマホから出るブルーライトは、光が散乱して目にピントが合いにくくなることや、強いエネルギーをもつことから眼精疲労、頭痛、目の痛みなどを引き起こすといわれる。

あと10年もしないうちに、この国の若者たちは「認知症気味になり」「慢性的な眼精疲労」に悩まされることになるだろう。

それよりもっと怖いのは、人間のやる仕事をAIが奪ってしまうことである。大銀行が窓口業務などの“単純作業”をAIにやらせ、大量の首切りをしていることはよく知られている。

昔は、この資格さえあれば一生食えるといわれていた公認会計士や弁護士は、AIの出現で「無用の長物」になりかねない。

少し前までは、将来、AIが働いてくれるから、人間はAIが稼いでくれたカネを分け合い、自分の好きなことだけをしていればいいという「ユートピア」が出現するなどという戯けたことがいわれていた。

だが、そんなことは嘘っぱちで、AIに洗脳され管理されたデキの悪いロボットのような人間が大量生産され、少しの食料を与えられて仕事もなくうろつくデストピアが出現すると、考えざるを得ない。

少し前は、AIにできない仕事は何かという特集をメディアがよくやっていた。そのなかに、編集者というのもあった。私も、「無から有を生む」編集という仕事は、AIには向かない仕事だと思っていた。

少し前は、AIにできない仕事は何かという特集をメディアがよくやっていた。そのなかに、編集者というのもあった。私も、「無から有を生む」編集という仕事は、AIには向かない仕事だと思っていた。

創造性などというと大げさだが、編集者に一番要求されるのは「発想力」である。ある事件が起きて、皆が一斉にそちらに向くとき、編集者は反対の方向を向け。編集の仕事を始めたとき、先輩に教えられた言葉である。

その好例が週刊新潮にある。私が講談社に入るはるか前の記事であるが、我々編集者の間では「伝説」といってもいい週刊誌の見本のような記事である。

1958年8月12日に全日空25便が日本の静岡県下田沖に墜落して乗客30名、乗務員3名の合計33名全員が亡くなった痛ましい事故が起きた。

マスメディアの記者たちは、乗客名簿を手に入れようと血眼になり、「事故原因は何か」と全日空側を問い詰めた。

新聞やテレビは事故の悲惨さを毎日伝え続け、遺族たちの悲しみの声を大きく取り上げた。

新潮は創刊からわずか2年後。人員も少なく、マスコミと競って事故を報道できるだけの取材力もなかった。

そこで編集長はこう考えた。マスコミと違う視点でこの事故を取り上げてみようと。

タイトルはこうなった。

「私は死神から逃れた=7時35分をめぐる運命の人びと」(9月1日号)

あの飛行機に乗るはずだったが、時間に遅れて乗れなかった人や、仕事ができてキャンセルした人などにインタビューして、誌面をつくったのである。

話のついでに、私が雑誌の歴史上「最高の名企画」だと思っているものがある。「天皇陛下大いに笑ふ」である。雑誌『文藝春秋』の1949年(昭和24年)6月号に掲載された。

その年2月25日に開かれた昭和天皇との会談に出席した、辰野隆、徳川夢声、サトウハチローの3人が振り返るという内容である。

まだ、戦前の天皇神話はまだ残っていたが、戦争責任を追及する声がそこここに溢れていた時代であった。

文藝春秋という雑誌はやや保守的な雑誌ではある、戦争からわずか4年しかたっていないこの時期に、こうした企画をやることに不安があったに違いない。

だが、この記事は発売してすぐに大きな話題となり、文藝春秋が部数を大きく伸ばし、国民雑誌と呼ばれる大雑誌になるきっかけをつくったのだ。

私は常々、雑誌の企画は「温故知新」であるといっている。

日本の雑誌の起源は、1867年(慶応3年)に欧米学者の柳川春三が創刊した「西洋雑誌」といわれているようだ。「magazine」の訳語を雑誌としたのも柳川だといわれている。

だが私は、講談社(当時は大日本雄辯會講談社)が1925年(大正14年)に創刊し、100万部というとてつもない大部数を発行した「キング」が今の雑誌の源だと考えている。

以来100年。雑誌はさまざまな試みをしてきた。政治、経済はもちろん、妾問題や不倫暴露など、今の雑誌がやっていることはすべて先人編集者のやってきたことの「なぞり」であるといっていいだろう。

実は、そこにAIが入り込む“すき間”があると考えているのだが、次回でじっくり考えてみたい。(以下次号)

(了)

<プロフィール>

元木昌彦(もとき・まさひこ)

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。

『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。